NEWS

ニュース

- 2018年01月26日

- プレスリリース

【ニュース】弊社代表太田の新刊『広告をやめた企業は、どうやって売り上げをあげているのか。』発売開始

デジタルPRを支援するビルコム株式会社(本社:東京都港区 代表取締役兼CEO:太田滋)は、企業のマーケティング・PR担当者およびマネジメント層向けに、書籍『広告をやめた企業は、どうやって売り上げをあげているのか。』を2018年1月31日より発売します。

当社は2003年に創業して以来、PR会社として「ブランド価値で事業に貢献する」ことをミッションに掲げ、東証一部上場企業から中小企業まで、さまざまな業種や規模の企業に対し、マーケティングの戦略立案から企画実行にいたるまでをお手伝いしてきました。本書はこれらで培った当社の「PR的コミュニケーション」の手法についての知見をまとめました。

広告をやめた企業がどのようにPR的コミュニケーション戦略をとり、さらに売上を上げてきたのか。経営者からマーケティング担当役員、広報宣伝担当者まで、広くお役立ていただける内容となっています。

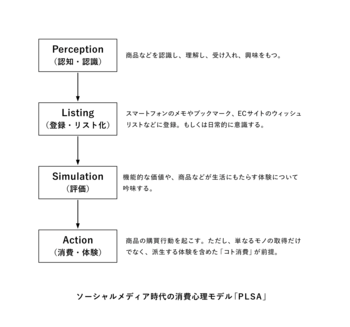

■ソーシャルメディア時代の消費心理モデル「PLSA」

広告業界ではかつて、消費心理プロセスを「AIDMA」や「AISAS」というモデルで説明されてきましたが、ソーシャルメディアが普及したいまの時代には、広告による「Attention (認知・注意)」から、消費行動がはじまることが少なくなってきています。

そこで、ソーシャルメディア時代の消費心理プロセスとして、筆者が提唱しているのが「PLSA」です。「PLSA」では、商品が認識され、理解され、受け入れられ、興味をもつところから、消費行動がはじまるとしています。(本書第4章にて解説)

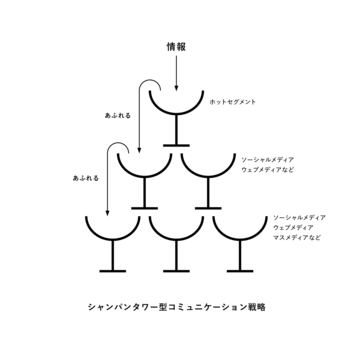

■「シャンパンタワー型コミュニケーション戦略」

「PR的コミュニケーション」の具体的な仕掛け方として、「シャンパンタワー型コミュニケーション戦略」を解説しています。「シャンパンタワー型コミュニケーション戦略」は、あるひとつのセグメントに注いだ情報がやがてあふれだして別のセグメントやメディアに流れ込み、さらにそこからもあふれだして、また別のセグメントやメディアに流れ込んでいく、という状況をつくるための戦略です。

本書内では、実際の事例を用いて、情報拡散のポイントなど詳細を解説しています。

【目次・内容】

はじめに ──どうして「ちがい」が生まれたのか

第1章 なぜ「広告をやめたい企業」が増えているのか

- テレビCMは本当に必要か

- 「短い尺」では難しい

- 活動時間の約3分の1は「スマホ」

- 「とりあえず、マス広告」の時代ではない

- 指摘される「広告のリスク」

- 広告はそもそも炎上しやすい

- なぜ、広告をやめられないのか

第2章 広告は本当に効かなくなったのか

- 社会が変われば、コミュニケーションも変わる

- テレビCMとウェブ動画広告を比べてわかること

- 「メガコンテキスト」から「マイクロコンテキスト」へ

- 「仕事人生がすばらしい」の危険性

- 「自己本位化」するコミュニケーション

- 「広告のように見えるもの」すら見られない

- 「6秒」の広告でなにを伝えるか

- 生活者の最大の敵は「虚偽」

- 広告は「遮断される」

- ネイティブ広告は是か非か

第3章 広告に代わる「つぎのコミュニケーション」

- 「企業からのアプローチ」の3条件

- 「PR」は関係性をつくるもの

- PR的コミュニケーションは〝郷"の現状にそっている

- PR的コミュニケーションのリスク

- じつは広告もPR化している

- 「ファクト」が客観性をもたらす

- 拡散するのは「利他」の気持ちから

- 「だれ」には「場」と「人」がある

- PR的コミュニケーションは「共創」

第4章 広告をやめた企業はこうやって売り上げをあげる

- 「モノ」から「コト」へ

- モノを欲しがらない人たち

- 「コト」で表現する

- 仲間の存在をたしかめる「つながり消費」

- 自分の幸せをたしかめる「幸せ確認消費」

- 自分の可能性をさぐる「非日常消費」

- 「いいね!」は主観的評価

- 「AIDMA」「AISAS」、そして......

- ソーシャルメディア時代は「PLSA」モデル

- 「Simulation (評価)」は4つの視点から

- シャンパンタワー型コミュニケーション戦略

- 肝心なのは「最初のグラス」の選び方

- ホットセグメントを探す2つの手がかり

- 「アンバサダー」ではなく「オピニオンリーダー」

- 「3つの機会」で「コト消費」を起こす

第5章 科学を武器にしたPR的コミュニケーションの可能性

- 「3K」に「科学」が加わったPR

- 「生活者の本音」はなかなか表面化しない

- ソーシャルメディアは「声」の宝庫

- メディア×生活者=検索数

- PLSAモデルの効果を分析するには

- 競合との比較は「Perception (認知・認識)」で分析

- 検索するのは「興味をもったから」

- 「 Simulation (評価)」は4つの視点それぞれに分析

- 「A」にいたる期間に注意

- 「売れる〝打ち手"」は予測できる

- 世界の注目は「PR分析ツール」

おわりに ──「信頼」が競争軸になる時代

【書籍情報】

- 書名:広告をやめた企業は、どうやって売り上げをあげているのか。

- 著者:太田滋(ビルコム株式会社 代表取締役 兼 CEO)

- 発売日:2018年1月31日(水)

- ページ数:208ページ

- 出版社: インプレス

- 価格:本体1,728円(税込み)

- Amazon予約ページ :

- https://www.amazon.co.jp/dp/4295003085/

【著者プロフィール】

太田滋(おおたしげる)

太田滋(おおたしげる)

ビルコム株式会社 代表取締役 兼 CEO

1976年生まれ。オーストリア共和国ウィーン出身。経営管理修士(MBA)。

Stanford-NUS Executive Program in International Management修了。

株式会社アイ・エム・ジェイ、ソースネクスト株式会社を経て、

2003年にビルコム株式会社を創業。

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科博士課程に在籍中。

著書に『WebPRのしかけ方』(インプレス)がある。

アドテック東京等、登壇実績多数。

【関連リンク】

■著書

■ITmedia連載

PV至上主義を超えて――「量」を測るだけでは何がいけないのか

横並びの比較は分かりやすいけど......、それでも「量的効果指標」だけでは足りない理由

表示されている? 見られている? 結局リーチしている?――「質的視点」からの新たな効果指標について (1/2)

「拡散力」を加味した中間KPI設計でソーシャルメディアにおける波及効果を可視化する (1/2)

新たな効果測定指標をどう使う?――「測定して終わり」ではいけない