PR BLOG

PRブログ

- 2025年04月02日

- PRトレンド 、PRノウハウ

DXのその先へ。広報学会 理事が語る「広報効果測定の未来」~経営貢献を可視化する鍵とは~

デジタルトランスフォーメーション(DX)の波は、広報・PRの領域にも大きな変化をもたらしています。単なる情報発信にとどまらず、経営戦略と連動し、事業へ貢献する「経営機能」としての役割が広報に強く求められるようになりました。しかし、その貢献度をどのように測定して可視化すればよいのか、多くの広報担当者が課題を感じています。

今回は、長年日立製作所で事業戦略企画や広報・マーケティング部門を率い、現在は日本広報学会の理事として広報研究の最前線にも立つ、ビッグブリッヂ戦略PR研究所 代表の大橋行彦さんに、「広報を経営機能にする」ために不可欠である本質的な効果測定のあり方と、それが変える未来についてお聞きしました。

【大橋 行彦氏 プロフィール】

1980年日立製作所に入社。情報・通信システム部門、産業インフラシステム部門の事業戦略企画、広報・マーケティングなどの本部長を歴任した後、2023年3月に同社を退社。同年9月にビッグブリッヂ戦略PR研究所を創業し代表に就任。日本広報学会で理事を務めるとともに、現在は中小企業診断士として企業のブランド力強化、成長戦略策定などのコンサルティング活動を展開している。

まず、大橋さんが理事を務められている日本広報学会とは、どのような組織で、どのような研究をされているのでしょうか?

大橋: 日本広報学会は、学会ではあるものの、学者だけでなく私のような企業の実務家も多く参加しているユニークな組織です。理論研究はもちろんですが、広報の現場で起きている変化や課題に対して、アカデミアの知見も借りながら、普遍的な方向性を提案するような研究活動を行っています。

特に近年、学会全体で共通テーマとして力を入れているのが「経営と広報」です。企業の経営に対して広報が本質的にどのように貢献できるのか、従来の狭い定義ではなく「経営機能としての広報」という視点から研究を進めています。私も2年ほど前から関連プロジェクトに参加し、実務家の立場から経営における広報の役割について研究しています。

ご自身の研究テーマについてもお聞かせください。

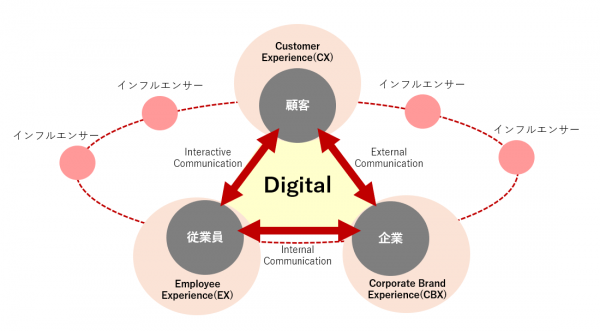

大橋: 私は「広報とは何か」を企業という枠を超えて深く探求したいと考え、広報学会に入りました。その後、DXコミュニケーション研究会で4年間、「世の中がデジタル化した時に広報はどう変わるのか」という、広報の軸足の変化について研究しました。これは単なるデジタルツールの活用ではなく、従来の企業や商品を一方的に売り込む「プロダクトアウト型」の広報から、ステークホルダーと共に価値を創り出す「顧客価値共創型」の広報へ、どうシフトしていくかというテーマです。

近年、広報に「事業貢献」が強く求められるようになった背景には、どのような社会変化があるのでしょうか?

大橋: 広報はステークホルダーとのコミュニケーション活動そのものですから、あらゆる環境変化の影響を受けます。主に以下の4点が挙げられます。

・ステークホルダー側の価値観の変化

サステナビリティへの関心の高まりなど、生活者や投資家の企業を見る目が変化しています。

・企業経営における透明性・ガバナンス強化

コンプライアンス遵守は当然のこと、企業活動の透明性を高め、社会からの信頼を得ることの重要性が増しています。

・ブランディングとの融合

従来の広告・宣伝的なアプローチだけでなく、企業の実態を正しく伝え、共感や信頼を通じて中長期的なブランド価値を構築する活動が重視されており、これは広報の領域と重なります。

・デジタルテクノロジーの進化

これが最も大きな基盤となる変化です。SNSの普及で情報の伝達スピードは格段に上がり、企業よりも生活者の方が情報を持っている状況も生まれました。口コミの影響力も増大し、企業側もステークホルダーの行動データをある程度可視化できるようになりました。

こうした経営環境の変化に対応する上で、ステークホルダーとの良好な関係を築くコミュニケーション、すなわち広報活動が不可欠になっています。だからこそ、経営貢献が求められるのです。特にデジタル化によって、従来「分かりにくい」とされてきた広報の効果がデータで可視化しやすくなったことも、事業貢献への期待を高める一因となっています。

経営層が広報に期待する役割は、以前と比べてどのように変化していると感じますか?

大橋: 大きな変化として、経営者自身が広報を自分たちの仕事の一部である、と捉えるようになった点が挙げられます。広報学会による調査結果でも、経営層は企業価値向上やステークホルダーとの関係構築、ビジネス成果への貢献などを広報の重要な役割だと考えていることがわかりました。これは、学会が提唱する「経営機能としての広報」の考え方と一致しています。つまり、単なる情報発信(手段)ではなく、経営戦略の達成(ゴール)に貢献することが、広報の役割であるという認識が広がっているのです。

ただし、経営層が理想とする広報の姿と、現在の広報部門の活動との間には、まだギャップがあることも事実です。

DXの進展やメディア環境の変化は、広報のあり方にどのような影響を与えていると考えますか?

大橋: 伝統的なマスメディアの位置づけが相対的に変化し、影響力を持つ存在(インフルエンサー)の一つと捉えるべき時代になりました。インフルエンサーには、報道機関だけでなく、専門家や有識者、さらには影響力のある個人なども含まれます。

広報活動においては、もはやマスメディアだけにアプローチするのではなく、多様なステークホルダーやインフルエンサーとの関係性を、データも活用しながら多角的に構築・管理していく必要があります。広報の目的は、顧客(CX)、従業員(EX)、そして社会からの信頼を含めた企業ブランド価値(CBX)の向上であり、メディア露出はそのための手段の一つに過ぎません。

出典:「広報DX-変革を加速するコミュニケーションへの挑戦」P.24 DXコミュニケーション・コンセプト(コミュニケーションの全体構造)(2024年3月 日本広報学会「広報研究 第28号」)

広報が経営機能の一部として評価されるために、広報担当者にはどのようなスキルや視点が求められるのでしょうか?

大橋: これは広報学会でも次の研究テーマとして議論していることですが、現時点で重要だと考えているのは以下の3点です。

・経営目標と広報活動を結びつけて語れる能力

自社の経営戦略や事業目標を深く理解し、それに対して広報活動がどのように貢献できるのかを論理的に説明できる力です。例えば、中期経営計画のKPI達成に向けて、広報がどの部分で貢献できるのかを具体的に示せる必要があります。

・戦略構想力

3C分析(Customer、Competitor、Company)などを活用し、競争環境や市場トレンド、顧客の変化を読み解き、それに基づいた広報戦略を立案・実行できる力です。経営企画部門などとも対話できるレベルの戦略的思考が求められます。

・経営層とのコミュニケーションスキル

これが最も重要かもしれません。経営層と日頃から密にコミュニケーションを取り、経営課題や戦略の方向性に対する共通認識を持つことで、広報担当者にとっても自分ごととして捉えられ、部門間の連携もスムーズに進みます。経営層との信頼関係があれば、前述の2つの能力も自然と引き出されやすくなります。

従来、広報の成果は広告換算費などで測られてきましたが、これについてはどのように考えていますか?

大橋: 私も過去には使っていましたし、経営層へ報告する上で定量評価は必要ですので、一定の役割はあると思います。しかし、広告換算費は広報活動の本質的な価値を示す指標としては不十分です。経営者もその点を理解しており、金額の大小よりも、新聞の一面トップ記事のような、事業にインパクトを与える質の高い露出を重視する傾向があります。

私が日立製作所にいた頃、まだ知名度の低かった生体認証技術の価値を伝えるために、お客様導入事例などを活用し、メディア露出と広告を組み合わせて大きなビジネスインパクトを生み出した経験があります。単に記事の量を追うのではなく、ビジネスインパクトや営業活動の効率化にもつながる「顧客関係性の強化(CX向上への貢献)」といった視点でゴールを設定し、成果を評価していくことが重要です。

当社では、広報効果測定ツール「PR Analyzer」で、記事を見た生活者の行動変容を可視化する機能をリリースしました。「行動変容」を広報の効果として見るといった考え方についてどう思われますか?

大橋: 非常に有効なアプローチであり、広報活動の評価として目指すべき方向性の一つだと思います。広報活動が最終的に人々の認識や行動にどのような変化をもたらしたのかを捉えようとする試みは、大変意義深いと思います。

しかし、「行動変容」は広報だけで起こせるものではなく、様々な要因が複雑に絡み合って生じます。マーケティング活動全体の中で、広報がどの部分にどのように寄与したのかを、仮説に基づいて明らかにしていくというアプローチが重要でしょう。難しいテーマへのチャレンジですが、広報効果測定の進化につながる重要な一歩ではないでしょうか。

企業が広報の効果を適切に測定し、経営に活かすためには、今後どのような指標やアプローチが必要になるでしょうか?

大橋: まず、自社の経営目標(KGI)達成に至るまでの因果関係を整理し、その中で広報活動がどのプロセス(KPI)に影響を与えるのかを示すフレームワークを構築することが重要です。広報が直接的にコントロールできる範囲だけでなく、他部門との連携によって生まれる相乗効果も含めて設計する必要があります。

そして、そのフレームワークに基づいて、広報活動がKGI達成にどれだけ貢献したのかを、仮説検証を繰り返しながら明らかにしていくアプローチが求められます。そのためには、広報部門だけでなく、マーケティング、営業、人事など、関連部署が持つデータを連携させて分析することも有効でしょう。

定量的な数値だけでなく、ブランド価値や信頼度といった定性的な要素は、どのように評価するべきでしょうか?

大橋: 定性的な要素も、可能な限り可視化する努力が必要です。例えば、定期的なブランドイメージ調査や従業員満足度調査、メディア掲載記事の論調分析、SNS上の評判分析、顧客や有識者へのヒアリングなどを通じて、ブランド価値や信頼度の変化を時系列で把握することができます。これらの定性的な変化と、事業成果との相関関係を見ていくことも重要です。

今後、広報の効果測定の考え方はどのように進化していくと予測されますか?

大橋: 経営戦略と広報戦略の連動性が、より強く問われるようになるでしょう。単なる露出量や広告換算費といった中間指標(KPI)だけでなく、最終的な経営目標(KGI)達成に対して、広報活動がどのように貢献しているのか、その「紐付け」を明確にすることが求められます。曖昧さを排し、データに基づいて広報の価値を説明できるかどうかが、ますます重要になります。

では、どうやって紐付けるかですが、やはり経営成果に至る「因果関係」を整理し、その中で広報がどう役立つのか、どう促進するのかを「仮説」としてしっかりと立てることが不可欠です。その仮説に基づいたフレームワークを構築し、データを収集・分析して検証していくアプローチが必要です。

重要なのは、広報だけで完結させようとしないことです。例えば、顧客獲得や売上に関するデータはマーケティング部門が、従業員のエンゲージメントや離職率に関するデータは人事部門が持っています。これらのデータと広報活動の関連性を分析し、例えば「広報による認知度向上が、マーケティングの新規顧客獲得率にこれだけ貢献した」「社内広報の活性化が、人事の離職率低下にこれだけ寄与した」といった形で、他部門のデータと連携しながらKGIに対する広報の貢献度を示していく必要があります。アンケート調査などを行う際も、取得したデータが広報活動とどうつながるのかをあらかじめ設計しておくべきでしょう。100%広報だけの成果というのは難しいですが、データに基づいた貢献度の可視化は可能だと考えています。

私自身も、こうした貢献度を測るための新しい指数(メトリクス)のようなものを開発できないかと考えており、今後、広報学会などで実務家や研究者の方々と議論を深めていきたいと思っています。

近年、マーケティング協会も定義を改定し、社会との関係性を重視する方向性が示され、広報とマーケティングの領域が近づいているように感じます。この点についてはどのようにお考えですか?

大橋: 私自身、両方の実務経験がありますし、個人的には目指すところ(経営貢献)は同じだと考えています。マーケティングと広報、両方担当している方もいれば、どちらかがどちらかの一部だと考えている方もいますし、あまり厳密に区別する必要はないのかもしれません。

ただ、学会や学術的な視点で見ると、やはり両者には違いがあります。マーケティングも社会的な価値を重視するようになりましたが、それはあくまで企業価値を高めるための「手段」としての側面が強い。一方で広報は、より一歩引いた「社会視点」を持っている点が特徴ではないでしょうか。企業の中からだけでなく、社会の側から自社を見つめ、社会の変化や期待といった「風」を企業内に取り入れる役割です。いわば第三者的な視点を持って、時には「この製品は他社に比べて使いにくいのでは?」といった、マーケティング担当者には言いにくいことも提起できる。そこが広報の独自性であり、存在意義でもあると考えています。もちろん、だからこそ両者が連携することの重要性は言うまでもありません。

広報学会ではAIの活用も研究されているそうですね。広報におけるAIの活用は、今後どのように進化すると考えていますか?

大橋: 広報業務における大きな課題の一つが、担当者の経験やスキルに依存してしまう「属人化」です。AIは、この属人化の課題を解決する大きな可能性を秘めていると考えています。広報のノウハウと言っても、定型的な業務や繰り返しの作業も多い。そういった部分はAIが得意とするところです。

例えば、ニュースリリースの作成。要素や切り口さえ決まれば、文章を書くこと自体はAIでも十分に可能ですし、切り口の提案もしてくれるでしょう。情報収集・分析といった作業も同様です。AIに定型業務を任せることで、広報担当者は、より戦略的な思考や企画、経営層との対話、メディアリレーションといった、人間にしかできない高度な業務に集中できるようになります。デスクワークの時間を減らし、より価値の高い仕事に時間を使うべきです。企画書のたたき台作成や、新人教育のサポートなどにもAIを活用できるでしょう。

将来的には、自分のアシスタントとなる「広報AI」を育て、業務を効率化・高度化していくイメージですね。かつてそろばんが電卓になり、今はそれがアプリやシステムになったように、AIが次のスタンダードツールになるのは間違いないでしょう。ただし、AIを使いこなすには、的確な指示(プロンプト)を与える能力が重要になりますし、機密情報などのデータセキュリティには十分な注意が必要です。不用意に内部データを学習させると、情報漏洩のリスクもあります。

今後、広報業務に特化したAIツールは必ず登場するでしょうし、それは自社で使うだけでなく、サービスとして提供することも考えるべきかもしれません。PR Analyzerのような既存の効果測定ツールも、AIを活用することで、より高度な効果の推測といった領域でさらに進化していくことが期待されます。広報担当者自身がAIを活用するスキルを身につけ、変化に対応していくことが重要です。

最後に広報・PR担当者へのメッセージをお願いします。

大橋: 広報は、企業活動を社会の視点から見つめ直し、社会の期待や変化を企業内に取り込み、経営に反映させていく重要な役割を担っています。マーケティングが企業視点での価値創造だとすれば、広報は社会との共生視点を持つ、一歩引いた立ち位置からの活動とも言えます。

経営環境が複雑化し、ステークホルダーとの関係構築がますます重要になる中で、広報の役割は拡大しています。ぜひ、経営視点と社会視点の両方を持ち、データも活用しながら、自社の価値向上と社会との良好な関係構築に貢献していってください。効果測定はそのための羅針盤となるはずです。

大橋さん、貴重なお話をありがとうございました。今回のインタビューでは、広報が単なる情報発信部門から脱却し、経営の中核機能として進化していくための鍵として「効果測定」の重要性が改めて浮き彫りになりました。大橋さんの示唆に富むお話は、日々の業務に追われる広報担当者にとって、自らの役割と可能性を再認識するきっかけとなるのではないでしょうか。

ビルコムでは、今後も広報・PRの進化に貢献する情報発信を続けてまいります。

書き手:コーポレートブランディング局 川島弓奈