PR BLOG

PRブログ

- 2025年04月16日

- PRトレンド 、PRノウハウ 、セミナーレポート

ジップロック®の 「下味冷凍」から学ぶ「新しい習慣」づくり~社会課題をビジネスで解決~

2025年3月18日、MCEI東京支部が主催する定例研究会にて、旭化成ホームプロダクツ株式会社 マーケティング部長の浅田昌吾氏と、当社ステークホルダーエンゲージメント局 局長の長沢美香による対談セミナー【ジップロック®の 「下味冷凍」から学ぶ「新しい習慣」づくり~社会課題をビジネスで解決~】が開催されました。

MCEI東京支部は1969年に設立されたマーケティングの実務家組織で、マーケティングを学ぶ人々を広く支援するため様々な研究会を開催しています。当社は法人会員として参加しています。

本セミナーでは、成熟市場における広報戦略の最前線と、PRを基軸としたブランディングの重要性について、ジップロック®の具体的な事例を交えながら語りました。この記事では、セミナーの模様を詳しくレポートします。

旭化成ホームプロダクツ株式会社 マーケティング部長

浅田昌吾 氏

1992年、旭化成工業株式会社へ入社。7年間樹脂フィルムの営業に従事。1999年から旭化成ホームプロダクツ株式会社に異動し、営業としてイオン等の広域チェーン、近畿・中部地区のリージョナルチェーン、EC、海外、業務用とBtoCビジネスを幅広く経験。2014年から2017年、マーケティング部にてジップロック®、クックパーのブランドマネージャーを経験。2023年より現職。

ビルコム株式会社 ステークホルダーエンゲージメント局 局長

長沢美香

SP業界からPR業界へ転身し、20年以上に渡り企業のブランディング、マーケティングに従事。旭化成ホームプロダクツ、マツキヨココカラ&カンパニー等、生活に密着した製品・サービスを届ける大手企業を支援する統合型PRチームを統括。経営課題を解決するブランディングやマーケティングPRを担っている。「ゆとりうむプロジェクト」や「HER-SELF女性の健康プロジェクト」など、複数企業が協働するプロジェクトも立ち上げ推進中。

成熟市場における企業マーケティングの課題

長沢:成熟市場において、企業が直面するマーケティングの課題は多岐にわたりますが、特に顕著なのは次の3点です。1つ目は、低価格商品の台頭です。物価高騰が続く中で、消費者の節約志向が高まり、プライベートブランド商品へのスイッチングも増加しています。2つ目は、シェアの減少です。機能の優位性でシェアを維持していた商品から低価格商品に流れた顧客が戻らず、シェアが減少するといった課題です。そして3つ目は、顧客の高齢化です。ブランドと共に顧客が高齢化する一方で、若年層の獲得ができていないといった課題もあります。

特に、ブランド力と売上の関係性については、業界全体の課題であると考えています。例えば、広告出稿をしても、コンバージョンにどれくらい寄与しているのか、認知向上が本当に売上につながっているのかなど、曖昧な部分が多いんですよね。ブランドイメージの向上がどの程度売上に貢献するのかといった、具体的な指標を求めるご相談もよくいただきます。

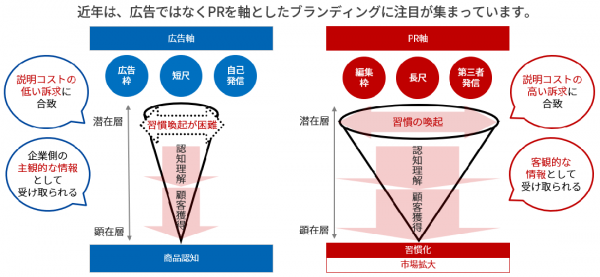

PRを基軸としたブランディング戦略の重要性

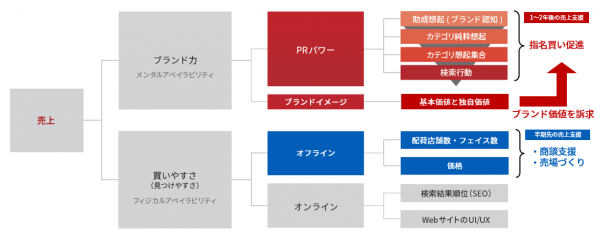

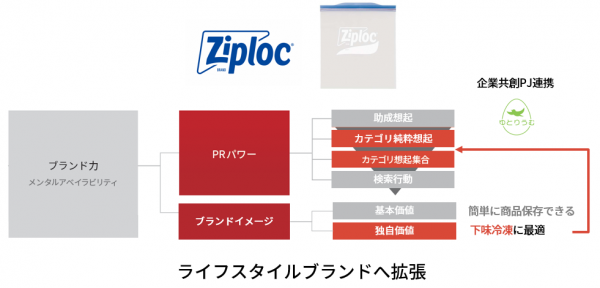

長沢:こうした課題に対し、PRを基軸としたブランディング戦略が重要です。当社では、売上を「ブランド力×買いやすさ」と定義し、PRの影響を数値化した指標「PRパワー」を提唱しています。

売上を構成する要素を分解すると、「ブランド力」と「買いやすさ」の2つに分けられます。買いやすさとは、オフライン・オンライン両面でのフィジカルなアベイラビリティを向上させることで、例えば商談支援策や価格戦略などが該当します。一方で、いくら買いやすくても、ブランド力がないと、売り場に並んでいても選ばれません。消費者が店舗でじっくり比較検討する時間が少なくなっている現代において、購入前から「この商品が欲しい」と思ってもらう、いわゆる指名買いを促進するブランド力の向上が不可欠だと考えています。

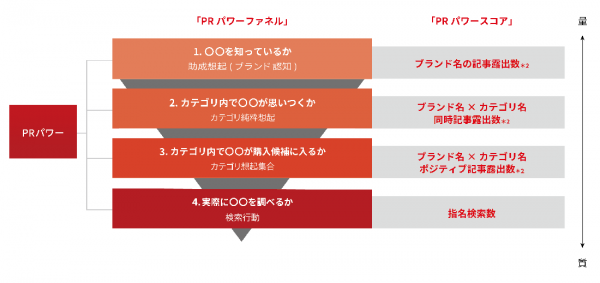

PRパワーでは、ブランドに対する想起の段階を4つのファネルで分類しています。

1.助成想起:PR活動の最初の段階です。対象者に選択肢や写真などのヒントを与えた際、そのブランド名を認知しているかを測るものです。

2.カテゴリ純粋想起:設定したカテゴリにおいてブランド名が思い浮かぶかということです。例えば、食品保存カテゴリでジップロック®が真っ先に思い浮かぶのは、ブランドがそのカテゴリで強い影響力を持っている証拠です。

3.カテゴリ想起集合:消費者が購入を検討する際にそのブランドが候補に入るかどうかを示しています。PR活動がここまで進んでいると、競合と比較して有利なポジションを占めていることになります。

4.検索行動:消費者がさらにブランドや商品について積極的に調べようとする行動です。ブランドに対する関心度や購買意欲を測る上で重要になります。

そして、このPRパワーを支えるのがブランドイメージであり、ブランドイメージは基本価値と独自価値で構成されています。基本価値とは、競合他社も提供している、そのカテゴリーにおける必要最低限の価値であり、独自価値とは、ターゲットが求めているが、競合他社には提供できず、自社が提供できる価値です。この独自価値を明確にし、効果的に訴求することが、競争優位性の確立と指名買促進には不可欠です。

ブランディングは売上をつくる重要なマーケティング活動

長沢:ブランディングは、売上を作る上で非常に重要なマーケティング活動です。ブランディングには広告も有効ですが、PRは社会との合意形成が必要なため、難易度は高いものの、成功すれば大きなブランディング効果が期待できます。広告は掲載枠が限られているため、伝えたいことを短尺で明確に伝える必要がありますが、PRはメディアの編集枠を活用することでブランドの背景や理由、製品のメリットなどをより詳しく、ストーリーとして伝えることができます。また、第三者から発信される情報のため、信頼性も高くなります。また、PRはまだ顕在化してないニーズを掘り起こしたり、新しい生活習慣を形成したりする上で非常に有効な手段です。

ジップロック®のブランド戦略とは

長沢:ここからは、ジップロック®のブランド戦略についてです。まず、ジップロック®はどのような課題を抱えていたのでしょうか?

浅田:ジップロック®は食品保存用途として高い認知度を誇る一方で、プライベートブランド(PB)商品との価格競争と、市場のコモディティ化が課題でした。最近は100円ショップなどでも食品保存バッグが販売されるようになりましたし、昨今共働き世帯が増えたことにより、食品保存バッグの市場が飽和状態になっています。

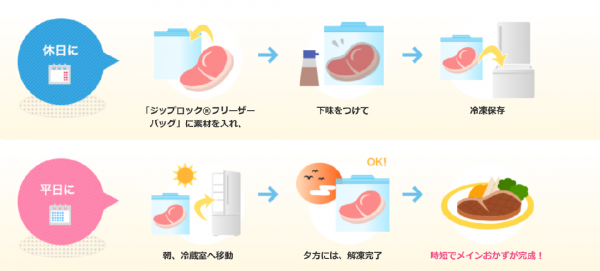

独自価値を訴求して新たな市場を開拓する 「下味冷凍」プロジェクト

浅田:共働き世帯の増加によって、夕食準備に時間をかけることが難しいという社会課題があります。こうした社会背景に着目し、肉や魚に下味を付けてジップロック®で冷凍保存する「下味冷凍」という新習慣を提案しました。この新しい調理スタイルの提案を通じて、新たな市場を創造しようと考えました。

ジップロック®の強みは密封性と耐久性にあります。その独自価値の一つが、ダブルジッパー構造です。開け閉めのしやすさや密閉性を高めたことで、中身が漏れにくく、冷凍焼けしにくい構造になっています。PB商品や100円ショップの保存袋と比べても、圧倒的に冷凍保存に強いという特徴があります。この強みを活かして、保存カテゴリから調理補助カテゴリへカテゴリを変えたのが下味冷凍プロジェクトです。あらかじめ食材と調味料をジップロック®に入れて冷凍することで、調味料がしっかり染み込み、簡単に美味しい料理が作れます。ダブルジッパーの密閉性があるからこそ可能な保存・調理法であり、忙しい家庭でも手軽に取り入れられます。

こうした新習慣の訴求によって、ジップロック®が食品保存だけでなく、調理補助にも使えるブランドであることを広め、より多くのシーンで選ばれる存在を目指しました。

しかし、ジップロック®を「調理補助」というカテゴリに設定した際、想起の弱さが課題でした。特に調理補助カテゴリでは、電子レンジ調理やワンパン調理が主流となっており、ジップロック®が選択肢として想起されにくい状況でした。そのため、「カテゴリー純粋想起」と「カテゴリー想起集合」の向上が重要なテーマとなりました。

長沢:今は下味冷凍という言葉を知っている方も多いと思いますが、当時は全く知られておらず、一部のSNSで下味冷凍という調理法が語られていた程度でしたよね。下味冷凍プロジェクトは、調理補助カテゴリへスライドし、新しい習慣を作ることで商品の利用頻度を高めて売上向上に結び付けることを目標にスタートしました。

では、下味冷凍をどのように浸透させていったのでしょうか。情報発信の具体的な手法としては、E×SOPを活用しました。E×SOPとは、アーンドメディア、ソーシャルメディア、オウンドメディア、ペイドメディアの4つのメディアを掛け合わせることで、より効果的な情報発信を目指す手法です。

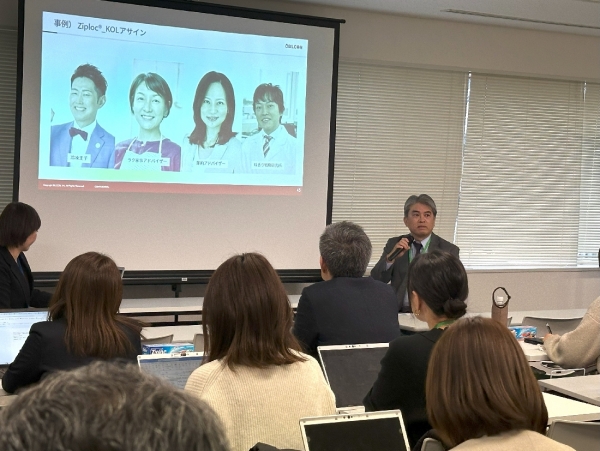

アーンドメディアでは、企業として価値ある情報をメディアに提供し、第三者から発信してもらうことです。下味冷凍でも訴求したい新習慣についてメディアへ提案し、専門家による情報発信や、テレビ番組での特集での放送を実現しました。自社では伝え切れないことを、第三者に発信してもらうために、専門家(KOL)との連携は非常に重要です。

浅田:下味冷凍をメディアで露出するために、冷凍王子の西川剛史氏、ラク家事アドバイザーの島本美由紀氏、節約アドバイザーの丸山晴美氏、味香り戦略研究所の髙橋貴洋氏ら専門家と連携し、下味冷凍の時短効果や節約効果を数値化しました。専門家の知見を活用することで、下味冷凍のメリットを客観的に示すことができ、メディアや消費者からの信頼性を高めることができました。

当時、新型コロナウィルスが流行し始めた時期でもあり、買い物頻度を減らすために、小池百合子都知事がまとめ買いを呼びかけていた時期でもありました。その呼びかけの翌日に「まとめ買いしても美味しく食べられるノウハウ」として下味冷凍を紹介するニュースレターを発信したことで、10月18日の「冷凍食品の日」に合わせて、冷凍王子の西川先生への取材をしていただきました。取材の中で下味冷凍が紹介され、下味冷凍のレシピや冷凍によってうま味がアップすることなど我々にとって理想的なメッセージでの情報発信ができました。他にも時短効果や節約効果の結果を放送いただいたことで、節約術としても高い評価を得られたと感じています。

長沢: テレビは「画になる素材」を大事にするので、完成した料理や、冷凍しているお肉のビフォーアフターの写真など、視覚的にわかりやすい素材まで我々PR会社で準備をしました。発信する内容によっては、これは画としても面白くて視聴者にとってもわかりやすい、ということで取り扱っていただける場合があります。また、テレビ以外に、SNSでの情報発信も行いましたよね。

浅田:SNSでは、時短レシピや節約術など、ターゲット層の関心が高い情報を発信することで、下味冷凍の魅力を効果的に伝えることができたと思います。人気の料理YouTuberであるぐっち夫婦とタイアップするなど多角的に展開しました。

また、オフィス街でポップアップ「下味冷凍食堂」を開催し、その場で実際に下味冷凍した料理を自分で焼いてランチタイムに食べる体験をしていただく機会を設けました。体験者に下味冷凍が家事の負担軽減になると思うかのアンケートを実施したところ、98%の参加者が家事の負担軽減になると回答しました。ポップアップを開催することをメディアへ通知したこともあり、多くの媒体でイベントをご紹介いただきました。

長沢:コロナ禍が落ち着いた後は体験型イベントも増えてきましたよね。こうしたリアルなイベントは報道されることでSNSで話題化される動きも加速しています。イベントを通してアーンドメディアへ広げていくといった視点を持ち、コンテンツを設計することが重要です。

社会的意義を第三者発信する「ゆとりうむプロジェクト」

長沢:下味冷凍では「時短ができる」というメッセージを訴求していましたが、”時短”と聞くと、少し手を抜いているようなややネガティブなイメージがつきまとうことがあります。こうしたイメージを払しょくするため、新たに時間を生みだすという意味を込めて「時産(じさん)」という言葉を考案し、共働き世帯がゆとりある時間を産み出せるよう支援する企業共創プロジェクト「ゆとりうむプロジェクト」を立ち上げました。旭化成ホームプロダクツさんにはこのプロジェクト発足時からメインで参画いただいており、理事長には立命館大学産業社会学部教授の筒井淳也先生が就任。ほかにも消費生活アドバイザーなど各専門分野のKOLが理事として就任しています。こうして、さまざまな企業や専門家、団体、KOLと組むことにより、社会的意義のあるメッセージを第三者から発信する体制を整えました。

浅田:2019年7月16日に開催されたゆとりうむプロジェクト発足発表会では、共創する企業と一緒に登壇し、50社以上のメディアにお集まりいただき、数々のメディアで掲載いただきました。

また、我々のグループ会社である旭化成ホームズもヘーベルハウスブランドとしてゆとりうむに参画しています。ゆとりうむの体験イベントとして、ヘーベルハウスの住宅展示場で「1時間のゆとりを産む家」をつくり、メディアやインフルエンサー、一般の方に体験いただきました。展示場のキッチンでは、共創企業であるみそメーカーのマルコメさんとコラボした下味冷凍を試食いただいたり、クリクラさんのウォーターサーバーを体験するコンテンツなどを実施しました。

他にも、2024年に3回目を迎えた「家事ハック大賞」も実施しています。生活者を巻き込んだ、家事に関するアイデアを募集するイベントです。

長沢:企業がコンテンツを作るだけでなく、家事ハック大賞のように生活者を巻き込むことでさまざまなアイデアが出てきますよね。毎年世相を反映させた受賞アイデアは各メディアでも話題にしていただいています。生活者を巻き込んだUGC施策であることと、応募されたアイデアを動画にまとめてリリースすることで、多くのテレビ番組に「今年の家事ハック」として紹介されるという拡がりを見せています。

浅田:当社はゆとりうむプロジェクトを始めてから、さまざまな企業とのコラボレーションも推進しています。マルコメさんの味噌や甘酒を使った下味冷凍レシピを開発したり、ハウスさんとはカレーの下味冷凍レシピを冷凍王子の西川先生と一緒に開発したりしました。エバラ食品さんとは下味冷凍のレシピを開発するとともに、エバラ食品さんのたれを買うとジップロック®がもらえるキャンペーンを店頭展開しました。

長沢:アーンドメディアを起点として、ソーシャルメディア、オウンドメディア、ペイドメディアメディアを連携させ、店頭展開まで落とし込むことにより、生活者の習慣化に成功しました。

SOEPを活用した情報発信

長沢:ソーシャルメディアでは、インフルエンサーとのタイアップや、SNSキャンペーンなどを実施しました。インフルエンサーの中でも、専門家でありながら発信力も持つKOI(Key Opinion Influencer)を活用することで、より効果的な情報発信を目指しました。また、ソーシャルメディアを活用することで、ターゲット層とのエンゲージメントを高め、下味冷凍の認知拡大と利用促進につなげることができたと思います。

ウェブサイトなどのオウンドメディアでは、下味冷凍のレシピや活用術を発信しました。ウェブサイトでは、レシピや活用術を詳しく紹介することで、消費者の疑問を解消し、実践をサポートしました。アプリでは、下味冷凍のレシピ検索や献立作成機能を提供することで、利便性を高め、継続的な利用を促しました。

ウェブ広告や動画広告などのペイドメディアも活用しました。ターゲット層を絞り込んだ広告配信を行うことで、効率的な認知拡大を目指しました。動画広告では下味冷凍の魅力を視覚的に訴求することで、消費者の興味関心を引きつけ、利用意向を高めることに成功しました。

ジップロック®のPRでは、アーンドメディアを起点としてSOEPを活用した情報発信を行いましたが、今回のPR戦略のポイントはどのような部分でしょうか?

浅田:まず一番大きかったのは、下味冷凍という「課題解決型メッセージの開発」だと思います。時短ニーズや食の多様化といった、現代の生活者が抱える課題に下味冷凍という提案がぴったり合致した点が、共感を呼んだ要因ではないでしょうか。

長沢:生活者のインサイトを的確に捉えたメッセージが広がりを生みましたね。情報発信の面ではいかがでしたか?

浅田:多角的なPR戦略による情報浸透が重要でした。テレビCMや広告だけでなく、SNS、書籍、イベントなど、様々なチャネルを通じて情報を届けました。特に、クックパッドでトレンド大賞を需要できたことは、大きな影響力があったと感じています。

また、生活者とのリアルな接点設計も意識しました。店頭での展開や体験型イベントなどを通じて、下味冷凍の魅力を直接体験してもらう機会を設けたことで、売り場での訴求は購買行動に繋がりました。

加えて、社会貢献と共創という視点も大切です。下味冷凍は、新しい食習慣の提案という形で、生活者の利便性向上に貢献しました。このような取り組みは、社会的意義のある活動としてブランドイメージ向上にも繋がります。

長沢:現代のPR戦略では、生活者の課題解決を起点に、多角的な情報発信とリアルな体験設計、そして社会貢献という視点が重要になるということですね。

浅田:その通りです。これらの要素を組み合わせることで、PRは単なる情報伝達手段を超え、人々の行動や価値観に影響を与える力となります。

長沢: 本セミナーでは、成熟市場における広報戦略のヒントや、PRを基軸としたブランディングの重要性をお話ししました。変化の激しい時代において、企業は常に新しい価値を創造し、発信していく必要があります。

浅田:ジップロック®の事例は、独自価値を見つけ出し、E×SOPを効果的に活用することで、新たな市場を創造できることを示しています。今回の事例は、PRを基軸としたブランディング戦略の有効性を示す好例と言えるでしょう。

講演後は参加者からの質疑応答も時間いっぱいまで行われ、その後もPRとマーケティングの連携について参加者同士の熱心な議論も交わされました。「マーケティングコミュニケーション」と「PR」の垣根を取り払い、より一体になって実践することで、企業と消費者間のコミュニケーションが円滑になり、かつ深い関係構築が期待できます。

変化の激しい時代において、企業は常に新しい価値を創造し、発信していく必要があります。本セミナーレポートが、皆様の広報戦略の一助となれば幸いです。今回のセミナーで得られた知見を活かし、ぜひ自社の広報戦略に役立てていただければと思います。

■ MCEIについて

MCEI(エム・シー・イー・アイ:Marketing Communications Executives Internationalの頭文字)は、マーケティングを学ぶ国内及び海外の人々を支援する事業を行い、広く門戸を開放し、生涯学習教育に寄与し、人々の豊かな暮らしを実現することを目的とする組織です。スイスのジュネーブに国際本部があり、世界各地の支部がマーケティングを通じて交流しています。日本のMCEIは、1969年設立以来非営利で運営しています。この素晴しい組織を永続ならしめるため、2001年11月にNPO法人格を取得しました。日本では東京と大阪に支部があります。

特定非営利活動法人 MCEI東京支部 理事長・宮地雅典 東京都中央区日本橋本町3-10-3

ホームページ https://www.mceitokyo.org/

ビルコムでは、事業貢献につながる広報・PRの実績が多数ございます。

自社に最適な取り組みが知りたいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

書き手:コーポレートブランディング局 川島弓奈