PR BLOG

PRブログ

- 2021年11月04日

- PRトレンド

【後編】PR効果測定における「バルセロナ原則」とは? 3.0へのアップデートのポイント

コロナ禍において、広報・PR担当者の求められる役割も変化してきているのではないでしょうか。当社でも、広報・PR担当者の方が、より経営・事業成長に効く広報・PR活動を求めれるようになったという声をよく聞くようになりました。

では、どのように「経営や事業成長に効いた」ということを示していけばよいのでしょうか。掲載数や広告換算費をみれば十分でしょうか?今回ご紹介する「バルセロナ原則」は、その指針を与えてくれるものであると考えています。

本記事は後編です。前編に続き、バルセロナ原則の原則3から解説していきます。

原則3

2.0:The Effect on Organizational Performance Can and Should Be Measured Where Possible

(組織のパフォーマンスへの効果は測定可能であり、可能な限り測定すべきである)

3.0:Outcomes and impact should be identified for stakeholders, society, & the organization

(ステークホルダー、社会、そして組織のために、アウトカムとインパクトを明らかにすべきである)

原則3は、2010年に提唱された最初のバルセロナ原則まで遡って確認すると、その変化がわかりやすくなっています。最初のバルセロナ原則では以下のような内容でした。

「The Effect on Business Results Can and Should Be Measured Where Possible(業績への効果は測定可能であり、可能な限り測定すべきである)」

これを、バルセロナ原則2.0、3.0と順番に主体を並べてみると、「Business Results(業績)」→「 Organizational Performance(組織のパフォーマンス)」→「stakeholders, society, & the organization(ステークホルダー、社会、組織)」となっています。つまり、測定対象がより拡張されているということです。

また、主体に続く表現にも変化が見られ、最初のバルセロナ原則と2.0では、「可能な限り測定すべきである」となっていますが、3.0では、「アウトカムとインパクトを明らかにすべきである」としています。努力義務だったPRの効果測定が、自社(組織)のみならず、各ステークホルダーや社会のために、より積極的に取り組むべきこととして求められています。

さらに、What to doでは実際に測定する項目について、「顧客獲得数」や「態度変化(購買など)」だけでなく、「従業員定着への影響」など企業としての営業活動以外の範囲もみることが必要だとされています。

一方、注意すべき点としては、「データを扱う場合は量だけでなく質にも注目すべきである」こと、「測定したい施策とそれ以外の施策を区別して、コミュニケーションの影響を考えるべきであること」などが述べられています。

原則4

2.0:Measurement and Evaluation Require Both Qualitative and Quantitative Methods

(量と質を測定・評価すべきである)

3.0:Communication measurement and evaluation should include both qualitative and quantitative Analysis

(コミュニケーションの測定と評価は、定量分析と定性分析の両方を含めるべきである)

3.0のWhat to doをみていくと、「コミュニケーションがどうターゲット顧客へリーチし、エンゲージしたかを測定~」とあります。これは、単にメディア成果をみるだけではなく、コミュニケーション全体を通して、自社の顧客やステークホルダーにどのような影響を与えたかが重要であることを示しています。

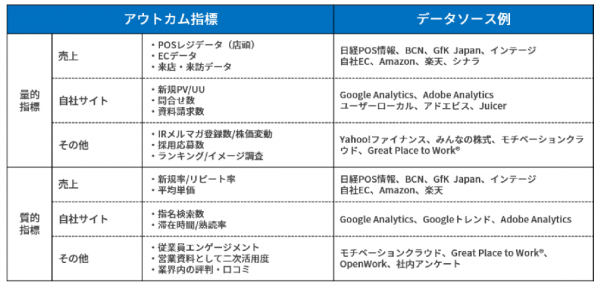

一方、2.0からの共通部分として、定量・定性の観点から測定・分析すべきとあります。定量指標の例としては「インプレッション」「リーチ数」「競合とのSOV(Share of Voice)」「シェア数」、定性指標の例としては「ターゲットの感情分析」「ポジティブ・ネガティブ・ニュートラル」「ターゲットの能動的なメッセージ配信」などが挙げられています。(他の定量指標と定性指標の例は、原則2で挙げた表2を参照してください。)

分析を行う際は、メディア分析ツール、Webアクセス解析ツール、ソーシャルリスニングツール、メッセージ配信ツール、ターゲット調査などを活用すべきであること、その活用にあたっては、各ツールの内容や制限を理解し、精査する必要性を念頭に入れておくことも重要とされています。

▽アウトカム指標のデータソース例

原則5

2.0:AVEs are not the value of communication

(広告換算費はコミュニケーションの価値を測定するものではない)

3.0:AVEs are not the value of communication

(広告換算費はコミュニケーションの価値を測定するものではない)

バルセロナ原則2.0から3.0へのアップデートに際して、唯一変わらなかったのがこの原則5です。グローバルPR業界では、広告換算費を長年否定していた歴史があり、AMECも「AVEを指標にしない22の理由」をまとめています。これを要約すると、「広告とPRは別物であり、よってその価値の測定においては同じ基準を使うべきではない」という主張を様々な角度から説明しています。

この条文の影響なのか、「広告換算費はもう時代遅れだ。使うべきではない」という意見を最近よく耳にするようになりました。

しかし、原則5の本質は、「広告換算費=コミュニケーションの価値」とそのままみなすことを否定しているのであって、広告換算費自体を否定しているわけではないと考えます。

What to doをみていくと、ペイドメディア(広告)とアーンドメディア(記事)間のコストの比較においては、「ネガティブな側面も加味すること」「記事面積や露出時間を加味すること」「(広告換算費の)基準を透明性があるように定義すること」と補足されています。つまり、コスト比較においては利用するシーンがあることを示しているのです。

ただし、この広告換算費をそのままコミュニケーション価値とみなすことで間違った測定や評価につながることは事実ですので注意が必要です。

原則6

2.0:Social Media Can and Should be Measured Consistently with Other Media Channels

(ソーシャルメディアは他のメディアチャネルとともに測定可能であり、測定すべきである)

3.0:Holistic communication measurement and evaluation includes all relevant online and offline channels

(包括的なコミュニケーションの測定と評価には、オンラインとオフラインの両チャネルを含む)

3.0では、ソーシャルメディアを含むオンラインチャネルとオフラインチャネルのどちらも測定することが大事であるということが要旨となります。

チャネルの具体例として、2.0では以下の4点が挙げられていました。

・メディアコンテンツ分析

・Web解析と検索データ分析

・セールスとCRMデータ

・調査データ

そして、3.0ではこれらをさらに細分化するとともに、新たなチャネルも追加されています。

・オンライン/オフラインのアーンドメディア記事

・ソーシャルメディア

・自社ウェブサイト

・オーガニック検索

・ペイドサーチ

・有料広告

・インタビュー

・掲示板

・イベント

・インフルエンサー活用(ペイド・アーンド)

・メールマーケティング

・Eコマース

また、上記チャネルの測定を行うにあたり、「正確かつ最新のデータを収集すること」「チャネルそれぞれの明確な目標と結果を定義すること 」「従来の媒体と同様に、すべてのデジタルチャネルの質と量を評価すること」が重要になります。

原則7

2.0:Measurement and Evaluation Should be Transparent, Consistent and Valid

(測定および評価は、透明性があり、一貫性があり、有効なものであるべきである)

3.0:Communication measurement and evaluation are rooted in integrity and transparency to drive learning and insights

(コミュニケーションの測定と評価は、学びとインサイトを導くため、健全さと透明性に基づくべきである)

原則7については、2.0から3.0の比較において本質的な部分は変わらず、「測定の実行に透明性と根拠があり、再現可能なこと」を求めています。

実際に効果測定に取り組むシーンにおいては、「データソースや分析方法、結果や重要事項に影響があったとされる関連事項をドキュメントにまとめること」が重要とされています。

また、3.0ではデータリテラシーを高めることも求めらており、具体例として、「GDPR(※2)などのデータプライバシー規制の順守」や「データを取り扱うことへの各ステークホルダーへのコンプライアンス教育」が盛り込まれています。

さらに、データを扱ううえでの潜在的なバイアスについて、6つの具体例を挙げています。すなわち、「人間の先入観」、「クライアントの先入観」「サンプルバイアス(※3)」「研究そのもの」「広範な社会的背景」「AI(人工知能)とアルゴリズム」です。

一方、興味深い点として、「有効な測定と評価を行うためにはデータだけでは十分ではない」と補足されており、意思決定を助けるものとして、広報担当者の経験値を含めた評価と洞察が必要としています。正しい評価をするためには、評価者自身に、当事者としてPRに取り組んできた目線や広報経験が必要になるということです。

※2:EUで定められた新しい個人情報保護の取り組みで、個人データの処理と移転に関するルール。

※3:不適切な標本抽出によって、母集団を代表しない特定の性質のデータがまぎれこんでいること。

全体総括

以上、バルセロナ原則2.0から3.0への変更点やポイントを整理してきました。バルセロナ原則3.0の全体的なポイントを改めて以下にまとめます。

・多様なステークホルダー(組織、政府、企業)のブランドコミュニケーション機能への測定・評価がより重要になってくること

・継続可能で発展的なコミュニケーションの測定に重きを置くこと

・ソーシャルとデジタルがコミュニケーションに最低限必要になっていることを踏まえて測定・評価を行うこと

・すべてのチャネルに測定基準を設けるよりも、包括的にアプローチをし、それぞれのミッションに対して組織のパフォーマンスを最適化するために、どこに注力してコミュニケーションを取って行くかに目を向けていくべきであること

まとめ

広報・PR効果測定におけるバルセロナ原則3.0のポイントをご理解いただけましたでしょうか。

バルセロナ原則は、広報実務における具体的な効果測定の準備手順や分析手法を示しているものではありません。しかし、ゴール設定(原則1)の考え方、アウトプット・アウトカム・インパクト(原則2)、測定対象(原則3)、量と質の測定・評価(原則4)、広告換算費のとらえ方(原則5)、コミュニケーションチャネル(原則6)、測定と評価に対する姿勢(原則7)という7つの原則は、広報・PRのプロフェッショナルとして正しく有用な効果測定を行うにあたり、認識しておくべきルールではないでしょうか。

当社では、広報効果測定のSaaSツール「PR Analyzer®」の提供を通じ、広報・PRの戦略設計やPDCAを支援しています。効果測定の具体的な手順や指標の設定に関するお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。

※PR Analyzer®は、テレビ・新聞・雑誌・Webはもちろん、Twitter・Facebookでの反響も含めて網羅的に収集し、各指標を自動算出するツールです。クリッピング業務の手間だけでなく、各指標を算出する時間を削減することで、分析や改善の時間を作ることができます。

参考文献

BP-Presentation-3.0-AMEC-webinar-10.07.20

Barcelona-Principles-2

担当ライター

ビルコム株式会社 宮澤 佳来(みやざわ よしき)

PR Tech局 PdM/カスタマーサクセス

2016年ビルコム入社。メディアプランナーを経て、PR Analyzerの立上げにセールスとしてジョイン。その後、モバイルアプリ向けツールを提供する企業にてカスタマーサクセスマネージャーを経験。2020年ビルコムに復帰。現在はPR AnalyzerのPdM(プロダクトマネージャー)として、PR Analyzerの機能企画・開発進行を担当する。