PR BLOG

PRブログ

- 2019年09月19日

- セミナーレポート

失敗例から学ぶ、企業の信頼回復に必要な炎上時の危機管理広報とは?

Webメディアの台頭、そしてソーシャルメディアの普及により、誰もが手軽に情報発信ができるこの時代。企業にとっては話題化のチャンスが増える反面、炎上のリスクも高まっています。

炎上など有事の際のあるべきコミュニケーションに加え、通常時から広報が心がけるべきことは何か、そして、どうすれば信頼を回復することができるのか。今回は2019年9月10日(火)に株式会社エルテスと共同開催したセミナー「信頼を獲得・回復するためのコミュニケーションのポイントとは?」より、ソーシャルメディア時代に全ての広報が認識すべき危機管理のイロハをお伝えします。

登壇者

ビルコム株式会社 取締役 早川くらら

新規事業担当、採用担当、アライアンス担当、営業担当を経て、取締役に就任。コニカミノルタ、クラシエフーズなど国内外大手クライアントを持つ部署全体を統括。戦略的PRプランニング、通常時~記者会見時の発信内容のコンサルティングなど、クライアントの広報活動全般のサポートに携わる。

株式会社エルテス リスクコンサルティング部 部長 國松諒

金融機関を経て、エルテスへ入社。2019年3月より、現職として、誹謗中傷・炎上など様々なWeb上のリスクに関する知見から、Webリスク対策ソリューションの企画・提案を手がける。リスク予防・緊急時のコンサルティングに従事し、企業、地域経済団体、業界団体、外部セミナーでの講演多数。

第一部:信頼を獲得・回復し評判をつくるためのPRのポイント

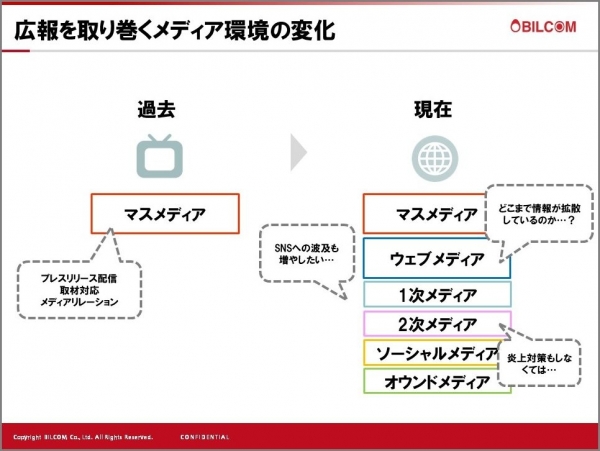

複雑化するメディア環境と炎上の仕組み

前半は、ビルコム・早川よりPR視点での危機管理についてお話ししました。企業の炎上問題と密接に関わり合っているメディアですが、現代の広報が向き合っているメディア環境はとても複雑です。かつてはマスメディア一強の時代もありましたが、今は数・種類ともに膨大になり、情報拡散の設計・分析を正確かつ緻密に行うことは非常に難しくなっています。

メディア環境が複雑化するに伴い、炎上の仕組みも複雑化。発言力が弱いはずの個人が、炎上の火種となるケースも増えています。例えば、マスメディア・Webでは話題になっていないのに、Twitterでは個人の投稿がキッカケで炎上。フォロワーが少ないユーザーの投稿がリツイートされ、拡散に次ぐ拡散で雪だるま式に大炎上、といったケースです。

今はマスメディアを発端に炎上することは少なく、むしろ上記のようなケースが増えているため、炎上対応の難易度が高くなっています。

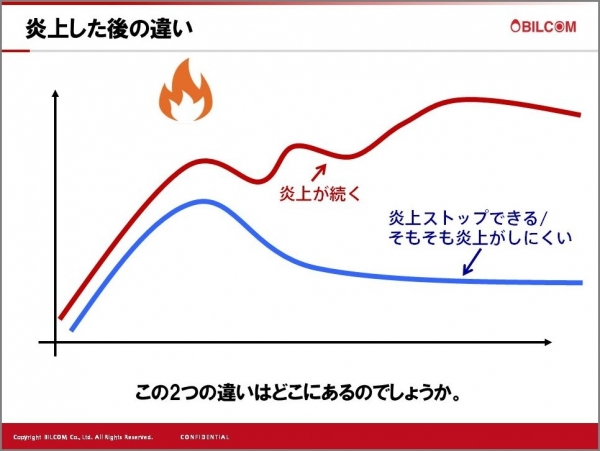

炎上を起こりにくくするには、日々の評判形成が重要

下記図のように、同じように炎上しても、その後の長期化ぶりが違うこともよくあります。二者の違いはどこにあると思いますか?

もちろん炎上直後の対応の違いもあると思いますが、もう一つ大きな要素があります。それは、日々の広報や宣伝活動で、生活者やメディアに対して良い評判を形成するコミュニケーションを行えているかどうかです。

そもそも評判(レピュテーション)は、ソーシャルメディアでの口コミやマスメディアで発信される情報など、生活者やメディアが日々接する情報を通じて形成されていきます。ですので、有事の際の対応だけでなく、「信頼できる企業である」という印象を持ってもらえるようなコミュニケーションを日々とっていることが重要なのです。

企業のリスク対応における4つのコミュニケーションポイント

上記背景の中で、炎上など有事の際だけでなく、日頃から広報が意識すべきポイントは大きく分けて以下の4つです。

①法令遵守と社会的要請(倫理)

残業代未払い、セクシュアル・ハラスメントなど、法令に違反するケースが咎められるのは、今も昔も変わりません。ただ、今は法令に違反せずとも、倫理的に問題があれば炎上へと繋がってしまうケースも少なくありません。

育休明けの男性社員が遠方への異動を命じられ、妻がTwitter投稿で異議を唱えたことから、企業が社会から厳しい批判の声にさらされた事例も記憶に新しいかと思います。違法性はなくとも、今、社会が企業に求めているのは“倫理観”なのです。

②CEO Visibility(可視)

社長や関係者トップの顔が見えているか否かで、メディアや生活者の企業に対する評判は大きく変わります。それは、現代において“選ばれる”企業であるためには、製品やサービスの良し悪しだけでなく、信頼感や親近感など、共感できる要素が必要だからです。トップが自ら矢面に立って真摯に対応する姿は、まさにユーザーが企業に共感できる要素になります。

③デジタルの活用

有事の際のマスコミ対応はもちろん、日頃からソーシャルやオウンドなどのデジタルメディアを活用し、多面的に情報発信を行っておくことが重要です。

ソーシャルメディアは炎上の火種を生みやすいですが、ユーザーとの距離が近く、親近感を持ってもらいやすい貴重な場でもあります。ここで日頃から丁寧なコミュニケーションを取りファンを獲得しておくことで、有事の際に自社を応援する空気をつくりやすくなります。

④透明性・スピード

危機管理の基本中の基本とも言われるこのポイント。メディア環境が複雑な現代は、誤魔化そうとして隠した真実は、いずれ明るみに出ると考えて対応を行った方が賢明です。また、ソーシャルメディアの普及で情報拡散のスピードが非常に速いため、企業もスピーディーに誠実な対応を取ることが求められています。

たとえば、ある企業がTwitterでBOTを活用してキャンペーンを行った際、ユーザーからは「スパムBOT」との批判が相次ぎ、開始からわずか二時間でキャンペーンが終了するということがありました。炎上後、企業は即座に謝罪文をTwitterと公式サイトに掲載し、問題発生の経緯と原因を明確に伝えました。結果、生活者からは企業を応援する声が続出し、信頼回復を早めることに成功しています。

炎上で一度失墜した信頼を回復するには長い長い時間が必要となるため、有事後だけでなく、中長期のプランをたてて計画的にPR活動を行っていくことが大切です。フェーズごと、ステークホルダーごとに必要なコミュニケーションを取り、再び選ばれる企業となるための道筋をつくっていきます。

中長期のコミュニケーション活動におけるポイント

ここまでは、有事・通常時を通じて広報に求められる姿勢をお話してきました。最後に、まだ炎上に直面していないときから、広報部門が気を付けるポイントについて具体的にご紹介します。

①透明性のある情報開示

有事の際だけでなく、定常的に情報開示することが大切です。メディアの記者や編集者とは、リリース時に限らず日頃からコミュニケーションを取って情報交換をするなど、信頼関係を築くことが重要です。また、自社の想いを発信しやすいソーシャルメディアやオウンドメディアを活用し、生活者に対しても日々情報を開示し、会社の想いや姿勢を理解してもらうこともいいでしょう。

②SNSのモニタリング

ソーシャルメディア上で自社がどんなイメージを持たれているのか?炎上の芽を日頃からチェックしましょう。そのイメージがわかっていないと、有事の際の対応を間違い、火に油を注いでしまう可能性があります。

③どう思われたいか、見られたいかを再定義

「企業のファン、フォロワーはどんな人が多いのか」「自社の理想はどんな人に、どう思われたいのか」を再定義しましょう。自社の軸を決めたら発信先・発信内容を精査し、部門横断で共有します。これが企業の人格となり、社外の方から持たれるイメージとなります。

第二部:プロモーション活動におけるSNSリスク

第二部では、株式会社エルテス・國松氏より、「プロモーション活動におけるSNSリスク」をご紹介いただきました。

事例から学ぶ危機管理の適切な初動対応と対策:公式SNSの場合

よくある炎上事例①:誤爆

公式アカウントに、通常とはトンマナの違う投稿が連投された。しばらくして担当者が気付いたが、度重なるリツイートで炎上中。収拾のつかない状態に…

<原因と対策>

このようなケースの場合、同じデバイスで複数アカウントを管理、アカウントの切り替え忘れが原因で起こることが多いです。自社でソーシャルメディアの運営をする場合は、特定の端末でのみ投稿をするなど、端末の管理を徹底することをおすすめします。

よくある炎上事例②:意図しない不謹慎投稿

いつも通りのトンマナで投稿されたツイートだったが、ユーザーからは批判が相次いだ。実は投稿された日は、過去に重大な自然災害が起こった日で、投稿の内容が災害を想起させるとして炎上。

<原因と対策>

自社や商品のターゲットだけでなく、事件や災害などの外部環境を考慮した際に、「不謹慎」と言われるようなポイントがないかをチェックすることが必要です。

公式SNS運用上の注意事項

①プライベートアカウントと混同していないか

・理想は、特定の端末でのみ投稿を行う

・一つの端末で複数のアカウントを管理する場合は、きちんとアカウントを切り替えるフローを事前に設定しておく

②外部環境に配慮しているか

・災害や事件など、外部環境に配慮しているかをチェックする

③発信先を意識した投稿になっているか

・自社の公式アカウントで投稿した際に、対象ユーザーから批判される要素がないかをチェックする

事例から学ぶ危機管理の適切な初動対応と対策:広告動画の場合

よくある炎上事例:予想外のネガティブ反響

女性のあるあるネタをテーマに制作された広告動画。広告主は「リアルな姿を描けた」と大満足だが、いざ公開してみると「女性蔑視」「商品ユーザーをバカにしている」と炎上してしまった。

<原因と対策>

批判されやすい投稿には傾向があり、育児・子育てやジェンダー関連の話題は炎上の種が発生しやすいです。なぜかというと、若年層と高齢層、男性と女性の間で価値観の相違が生まれやすいため、ユーザーの中でも意見のバラつきがあるからです。このような内容の投稿をする場合は、より公平な視点でチェックすることが必要でしょう。

コンテンツを取り下げる判断は非常に難しく、コンテンツを取り下げたことによって余計に話題になってしまうこともあるので、慎重な判断が必要です。判断軸としては、“批判層と購買層が被っているかどうか”“事象として違法性はないか”などがあります。批判層と購買層が被っていると、不買運動に発展してしまう場合もあるので、十分な注意が必要です。

広告動画作成上の注意事項

①様々な立場の人からの意見収集

・理想は、多文化の方が見たときの意見を収集する

②バイヤーペルソナ目線を意識したリスクチェック

・誰が商品を購入するのか?という観点でリスクをチェックする

Ex.)ブランドイメージと出演者、ブランドイメージと広告メッセージ

③広告の掲載場所

・デジタル時代は、どこに自社の広告が掲載されるかわからない事象が起きている

・購買層とは違う層が目にしたときに、批判が生まれるかもしれない

・新しい場所に広告を出す際は、誰が見るのか?という観点でリスク管理

④過去の炎上事例の確認

・過去の事例から、自社に当てはまる部分はないかを確認。

ネット炎上における初動対応のポイント

初動対応においては、まずは現状を把握することが必要になりますが、スピーディーかつ正確に情報収集するためには、いくつかの事前準備が重要です。まずは手始めに下記から着手し、社内の意識を高めていくのがよいでしょう。

社内教育

・SNS活用の社内ルールを作成している

・社員に対してコンプライアンス、モラル教育を浸透させている

→有事の際に「何もしていなかった」では批判の声が高まる可能性がある

社内体制

・Web上の自社の評判についてチェックしている

・有事の際、誰に報告するか決まっている

・最新の炎上事例を把握し、リスク感度を高める

まとめ

ソーシャルメディア時代に潜む様々なリスク。有事の際に適切に対応するのはもちろん、日頃からステークホルダーと良好な関係を築いていることが、何よりも大事な予防策となります。ビルコムでは、お客様の適切な評判を再度形成するためのご支援も行っております。PRに関するお悩みは、お気軽にお問い合わせください。

(書き手・ビルコム株式会社 高橋)

★この記事を読んだ方にオススメの記事はこちら

1:SDGs活動のPR戦略とは?最新成功事例から学ぶ話題づくりのポイント

2:インナーブランディングのPR戦略とは?事例から読み解く施策とポイント

3:企業コラボの意義って?デジタル×オフラインPR戦略の事例から学ぶ意義とメリット

★PRに関するお問い合わせはこちら

★最新のPRノウハウが学べるセミナー情報はこちら