PR BLOG

PRブログ

- 2018年12月27日

- セミナーレポート

【まとめ】Twitterでバズを生み続けるインフルエンサーが語るリアル(WOMJクチコミフェスタ2018)

各界で活躍するスピーカーたちが集まりSNSマーケティングの最新動向を語る「WOMJクチフェスタ2018」が11月9日に開催されました。

WOMマーケティング協議会(WOMJ)は、2009年に発足して以来、WOM(クチコミ)マーケティング業界の健全なる育成と啓発に寄与するための様々な活動を行っています。当社の代表太田は、初代理事長を務めていました。

「WOMJクチフェスタ2018」では、ビルコムのプランナー・武谷加奈子と、Twitterで累計5万人のフォロワーを持ち、"バズる"ツイートを生み出し続けている現役インフルエンサー 菅藤佑太さんによるセッションを実施、Twitterユーザーの特性やバズる投稿のパターンなどをお話させていただきました。「画像は甘え」「僕が行けると思ったらバズります!」など名(迷?)言も飛び出した当日の様子をお届けします。

■登壇者

現役大学生インフルエンサー 菅藤佑太

モデレーター:ビルコム株式会社 武谷加奈子

目次

・Twitterフォロワーを巻き込み、慶応SFCのミスターコンテスト1位に

・Twitterユーザーの属性とは?

・「自虐系」「ひらめき系」......Twitterでバズるパターンとは

・面白いだけではバズらない!? RTする心理

・炎上を避けるポイントは、フォロワーとの関係性

・Twitterのバズは、マスにどう波及する?

Twitterフォロワーを巻き込み慶応SFCのミスターコンテスト1位に

(武谷)はじめまして、ビルコムでインフルエンサーマーケティングを2年ほど手掛けている武谷です。若者向けのインフルエンサーというとInstagramのイメージがあるかもしれませんが、ターゲットによってはTwitterのほうが適している場合もあります。Twitterならではのユーザー層やバズを生み出す方法について、今日はTwitterで多くのフォロワーを持つ菅藤さんに伺いたいと思います。

(菅藤)こんにちは、菅藤です。僕は、慶應SFCのミスターコンテストに出場して、こんな顔なんですけど(笑)、Twitterユーザーの力を最大限に使ってミスターを取ったという経歴です。もともとSFCのミスターコンテストって、都心にある大学に比べるとローカルになりがちだったのですが、うまくTwitterで色々な人を巻き込んだことでコンテスト自体も話題になるという効果にもつながったのではないかと思っています。

ミスター慶應SFCコンテスト、グランプリを獲得することが出来ました!

— 菅藤 佑太(すがふじ ゆうた) (@mrkeiosfc16no1) 2016年10月9日

ホントに皆さん今まで応援ありがとうございました!!!

そのあとに、全国のミスターを集めてNo.1を決めるというミスターオブミスターでも2位になりました。

ミスターオブミスターの結果ですが、準グランプリに輝き、楽天ファッション賞も受賞しました!

— 菅藤 佑太(すがふじ ゆうた) (@mrkeiosfc16no1) 2017年3月27日

日本一になるという目標を達成できず正直めちゃくちゃ悔しいです。

グランプリになりたくてなりたくて一生懸命頑張ったつもりでしたが、力及ばずでした。

皆さん今まで応援ありがとうございました! pic.twitter.com/4zOt0i1maA

(武谷)あとでも触れますが、ミスターオブミスターの決勝戦は、情報番組でも特集されたんですよね。

(菅藤)はい、そのなかでも取材に来た人が僕のことを知ってくれていて。やばいで有名な人ですよね、って声をかけてもらい、放送のなかでも注目いただきました。

⇒ビルコムの統合型PRサービスについて知りたい方はこちら

Twitterユーザーの属性とは?

(武谷)Twitterというとネットの盛り上がりというイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、こうしてマスに波及する動きも最近は増えてきていますし、そのあたりの流れもあとで整理させてください。さて、まずは「そもそもTwitterユーザーの属性とは?」について考えてみたいと思います。先日話題になっていた、Twitter社が出していた分析(※図1)をご覧ください。主要なSNSサービスについて、それぞれの利用者のパーソナリティをまとめたものです。菅藤さん、どう思いました?

「ミレニアル世代」の主流は、内向的で慎重な人たち。

— Twitter マーケティング (@TwitterMktgJP) 2018年10月4日

つまりTwitterユーザーのような人たちからの共感を勝ち得ていく…と言うことが、今後、とても重要になってくると思います。#adtech10 #StartWithThem pic.twitter.com/qifqHhnxD6

(菅藤)なるほどと思うことが多いですね。「異性との交際にあまり興味はない」「結婚に意味があるとは思わない」とありますが、Twitterはオープンで分け隔てがないなって、初めて触ったときに思ったんですよ。だから知らない人ともつながるし気の合う人とも出会えるし、そうすると人付き合いはTwitterで間に合うので、異性に割く時間とかから興味がなくなってしまったのかなーというのは感じますね。

(武谷)「異性同士で出会う」というよりも、「色々な人とつながっていきたい」ということですかね。 では、(図1のデータによると、)インスタユーザーは機能よりデザインで選ぶ、Twitterユーザーはネットで評判を確認してから購入を決めるとありますが、こちらについてはいかがでしょうか?

(菅藤)ああ、Twitterユーザーは機能性を重視すると思います。今日のリュックは無印良品のものですが、これは、半年くらい前にTwitterで流行っていたものなんですよ。コミケとかに行く人って大量に本などを買うんですが、そういうものを全部入れても重く感じにくいっていうので。それで僕も買ったんですよね。

(武谷)ネット上の人とも会うのに抵抗はない、というのはあてはまりますか?

(菅藤)そうですね、抵抗ないです。さっき趣味軸でつながるという話をしましたが、例えばコミケつながりの人同士がTwitterで知り合って、会場で会うというのは前から普通で。その流れが、コミケとかからもっと広い趣味にも広がっているのかなと感じます。

(武谷)趣味軸で、という話からつながるかもしれませんが、付き合いよりも自分の時間が大切という特徴もここに出てますね。

(菅藤)そうですね、僕は承認欲求が強いからか「"ヤバイこと"が起きている現場に自分も行きたい」っていう気持ちがあって外にも出るので引きこもっているわけではないんですが、でもそうした("ヤバイこと"が起きている現場に行きたいという)時間を友人と遊ぶより優先するというのはあると思います。

「自虐系」「ひらめき系」......Twitterでバズるパターンとは

(武谷)Twitterがどんな場所なのかということを改めて話してきましたが、こういった空気のなかでバズる投稿って、結構パターンが決まっているのかなと思います。

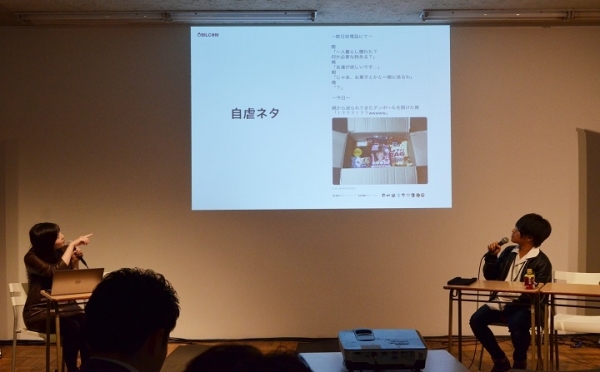

(菅藤)そうですね、主観ですがいくつかまとめてみました。まずは「 自虐ネタ」。例えば僕が大学に入ったばかりのこちらの投稿。当時は会話形式で出来事を伝えていく感じのTwitter構文が流行ってて、その流れに乗っているものです。

〜数日前電話にて〜

— なでちん (@Ndtn_) 2015年4月24日

親

「一人暮らし慣れた?

何か必要な物ある?」

俺

「友達が欲しいです…」

親

「じゃあ、お菓子とかと一緒に送るわ」

俺

「?」

〜今日〜

親から送られてきたダンボールを開けた俺

「!???!??wwwww」 pic.twitter.com/2dzq9Zyjdm

※"なでちん"は菅藤さんがお持ちの別アカウントです

(武谷)お友達としてメルちゃんが送られてきたと(笑)。よく見るTwitterの構文パターンにのっとっていることはもちろん、画像があることが強いですよね。

(菅藤)そう、自虐系の他に「画像ボケ」というのも一つのバズりやすいパターンだと思います。最近僕の投稿でバズったのは、水族館で見たカニをポケモンぽく画像加工したもの。普通に水族館を楽しもうって思って撮った写真が後から見るとポケモンぽいなって思って、iPhoneで加工して投稿したら......

水族館でタカアシガニらがめっちゃいい構図だったので、コラを作らざるを得なかった。 pic.twitter.com/VTZUAuXZjC

— なでちん (@Ndtn_) 2018年8月4日

(武谷)5万RT。"通知が止まらない"ってやつですね。

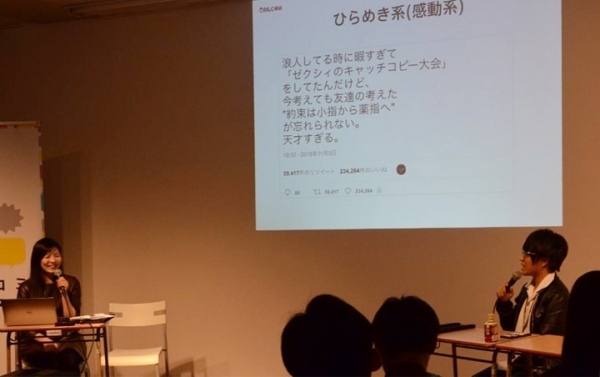

(菅藤)"通知が止まらない"ってやつです。ポケモンって僕らの世代はみんなやってるし、こういうフォーマットはみんな知ってるんですよね。フォーマットに乗せるというのも刺さりやすいですよね。続いて「ひらめき系」。

浪人してる時に暇すぎて

— なでちん (@Ndtn_) 2018年11月3日

「ゼクシィのキャッチコピー大会」

をしてたんだけど、

今考えても友達の考えた

"約束は小指から薬指へ"

が忘れられない。

天才すぎる。

(武谷)これは文字だけの投稿ですね。

(菅藤)オタクっぽいことを言うんですが、画像は甘えです。

(武谷)甘え!

(菅藤)最初に言った通り、僕は承認欲求が強い人間なんで、いかに短い文字数でインプレッションをとるかっていうところにこだわってるんですよ(笑)。もちろん画像があることで表現の幅は広がりますが、画像に頼らなくてもバズは作れるということを示したい。日本人精神に則って、短い文字に表現を詰め込んでいます。

(武谷)バズりそうって投稿する前に分かるんですか?

(菅藤)分かります。おごり高ぶっているかもしれませんが、僕がイケると思ったら、バズります!

(武谷)なるほど(笑)。ちなみにゼクシィさんから連絡はいただけましたか?

(菅藤)こなかったです(笑)。

面白いだけではバズらない!? RTする心理

(武谷)あとは「動物かわいい系」。動物と赤ちゃんはバズるイメージですよね。

うちの丸すぎるだらけハヤブサ pic.twitter.com/9F9z7v3Fqy

— 川上十億@だらけハヤブサ電子書籍発売! (@juoku_k) 2018年10月18日

(菅藤)かわいいですね。例をちょっと出してみますが、まあこれは僕のtweetじゃないことからもお分かりのように、僕はこういうtweetはしません(笑)。これは何でバズるかというのを考えると、まあ僕らの発言みたいなのをRTすると性格疑われるけど、かわいいのをRTすると無害だからなんですね。ちょっとモテを狙う男性からすると、あわよくばい良い人と思ってもらえわれるんじゃないかという下心もある。

(武谷)単に自分の気持ちを代弁していたり面白いと思うものだったらRTされるわけではなく、RTした時の見え方というか、いい人と思われたいという気持ちもあるということですよね。

(菅藤)そうです。見え方を意識してるパターンとして、ちょっと考えないと分からない系のtweetもRTされやすいんです。これは、頭いいと思われたい意識があると思うんですよね。

(武谷)そういう心をくすぐるのも、バズにつながると。

(菅藤)最後に「イラスト系」。これは友達のtweetですが、例として持ってきました。

圧倒的キャパ不足 pic.twitter.com/9ZEER4kmjV

— そらいと (@sorabethere) 2018年6月25日

パッと見てみてわかりやすいのは画像と一緒だと思います。これまで言葉でしか表現されていなかったものをうまく画像に落として、一層分かりやすいものにすることで広がりやすくなるというものですね。昔広がった言葉を画像に落とすというのはよい手法だと思います。Twitterの歴史のなかで、ネタは山ほどあるので。

(武谷)難しいことを、一目でわかるようにするということですよね。いくつかにバズのパターンを類型化しましたが、こうしてパターンを把握すると、どの種類のバズを生みたいか議論もしやすくなると思います。

炎上を避けるポイントは、フォロワーとの関係性

(武谷)Twitterで避けて通れない炎上の話と、企業がバズを生むには具体的に何をすべきかという話に移っていきましょう。企業からするとTwitterの炎上については気になる話題ですよね。

(菅藤)僕は、実は炎上したことがないのが自慢というか。前半でお話したTwitterユーザーの属性をとらえ、考えて発言すれば、だいたいの炎上は防ぐことができると思います。

(武谷)例えばどういうことですか?

(菅藤)当たり前ではありますが、特定の個人に対しては攻撃しないこと。名指ししなくても相手が「これは自分に言われてるんだ」と思われるような書き方は避けることがまず一番です。やるとしても、大まかなクラスタを妬むねたむくらい。例えば僕だったら、自分が出ておいてなんですが(笑)、ミスターに出ているキラキラした人はあんまり好きじゃないんで、そこを妬んねたんだりとか。自分をフォローしている人たちはネットの住人で、そういう人はキラキラした人が嫌いなんですよ。なのでそこを叩いても炎上はしない。

(武谷)Twitterユーザーを味方につけるということですよね。

(菅藤)あとは、政治的な発言、差別的な発言は炎上しやすいとか、明らかに歴史が証明していることには絶対に触れない。当たり前ではあるんですけど。

(武谷)差別的な発言というのは、特定の個人を攻撃しないという話ともつながりますね。あと難しいなと思うのが、同じことを言ってもアカウントによって許される場合と炎上する場合がありますよね。

(菅藤)あります。例えばちょっと前に、ある企業アカウントが「こういう人物あるあるだよね」として、そういう人物をちょっと笑うようなイラスト系のバズを狙った投稿をして炎上していましたが、 これって、クリーンな印象があって、かつクリーンなフォロワーが多いアカウントがやったから炎上したんだと思います。同じ内容でも、面白系の投稿をしているメディアが発信したら炎上しにくかったと思うんです。自分がどういう属性を持っているのかと、どういう人に見られているのかを把握することは大切ですよね。

(武谷)同じ企業アカウントでも、普段から面白系の投稿をしているアカウントだったら炎上しなかった可能性もあると。

(菅藤)そうですね。あとは、その分野の専門家とか第一人者が自分の分野をちょっと笑ったり叩いたりしても、だれも叩けないと思うんですよ。専門家やそのクラスタの人を巻き込んで、自分たちのクラスタについて自虐している風にみせていくと、叩く理由がなくなると思います。

(武谷)外野が叩いているくように受け手が感じることが、炎上につながるということですね。そういった所に、企業がインフルエンサーと組む価値はがあるのかもしれませんね。

※企業の炎上事例、危機管理については、下記コンテンツをご覧ください。

Twitterのバズは、マスにどう波及する?

(武谷)Twitterのバズはネット民のなかだけでなく、マスにも波及しやすくなりましたよね。親から友達として人形のメルちゃんが送られてきたtweetも、テレビに波及していましたね。

(菅藤)はい、実際にtweetしたときから3か月後くらいにテレビから問い合わせが来て、エピソードとして紹介されました。ちょうど新生活の時期というのがあって、親からの仕送りという話がテレビの人の目に留まったんだと思います。まとめサイトとかを見てたどり着いたのかも。

(武谷)菅藤さんはそのとき、テレビに出ますよってtweetで告知もしてましたよね。

(菅藤)そうですね、さらにそれが拡散されて、フォロワーが増えていく流れがつくれます。この時はテレビに出たと言ったら1,000人くらい増えたかな。今ってテレビからのtweet活用依頼の連絡が来てるのを、みんながTwitter上で見れるじゃないですか。それを見せていくことで、さらに応援してくれるという盛り上がりも作れると思って、このときはそのやりとりのスクショも載せました。

@Ndtn_

— なでちん (@Ndtn_) 2015年4月28日

現時点で私が出る放送日は5月6日の予定です(おおよその放送時間は7時過ぎ)

放送内容の詳細は伏せさせて頂きます

一応報告させていただきました pic.twitter.com/UbDhEZRm3B

(武谷)tweetがテレビに取り上げられ展開される条件、パターンも考えてみたいと思います。

(菅藤)だいたい1万RTからかなと。数字で語るのも変な感じですが。事件の現場に居合わせた動画とかは、たぶんテレビの担当者が張っているのだろうと思うんですが、すぐ連絡が来ている印象です。逆にメルちゃんみたいなものはすぐに連絡が来ることは少なくて、新生活のタイミングとかで、検索をもとに連絡が来るというタイムラグがあると思います。そういう意味で、tweetがtogetterとかにまとめられておくとみられやすい。

(武谷)少し話は変わりますが、300人くらいしかフォロワーがいない人の発言が突如バズるということもありますよね。あれって不思議な現象だなと思うんですけど。

(菅藤)300人くらいのフォロワーって、その人のローカル、つまりリアルでのつながりだと思うんですよ。だから僕みたいな人が「今日は誕生日です」って言っても15いいねくらいしかつかないと思うんだですが、ローカルのコネクションが強い人が同じことを言うと、100以上つく。エンゲージメントが高いんですよね。そういう関係性のなかで一つ面白いことを言うと一気に身内がRTをして、それがフォロワーの多い人に届いて加速していくという流れなのかなと思っています。そういうバズを何度か繰り返すと、徐々にフォロワーが増えてインフルエンサーになると。

(武谷)ありがとうございます。時間も迫ってきたのでまとめに移っていきますが、一口にTwitterのバズといっても、タイプや刺したい層を見極めるというのは活用において凄く大切なポイントというのが改めて実感できました。ビルコムでは、一つの熱量が高い層に情報を注ぎ込んで、そこで話題になった内容がwebやテレビなどマスに伝わっていく、という情報波及構造を「シャンパンタワー型」のコミュニケーションと呼んでいます。最初の情報をどこのグラスに落としていくのかの選定は、これからますます重要になると思っています。

(菅藤)それは僕も感じます。企業の方がインフルエンサーを活用する際に、フォロワー数が多ければよいと思っている方もいるかもしれませんが、例えば炎上を繰り返してフォロワー数を伸ばしている人もいますし、フォロワーがそれに比べると少なくても、特定の分野ですごく刺さる人もいます。どこに刺したいかを考えて、協力を仰ぐインフルエンサーを見極めるのが大切だと思います。

(観客より)広告代理店でキャンペーンなどを打つことが多いのですが、そういったなかで気を付けることってありますか?

(菅藤)ありがちなキャンペーンのテンプレを使っているなと思うと、敬遠されることは多いと思います。さっきの話にもつながりますが、その分野でウケそうなポイントを知るために、その分野のツボを押さえている人を見極めて、協力を仰ぐこと。インフルエンサーと共創していくには、まずそこが必要かと思います。

参考事例

▽Twitterでのクチコミ投稿数 9,000件超を実現したPR事例はこちら

大学生とコンテンツを共創。GATSBYデオドラントのデジタルプロモーション

★おすすめの記事はこちら

1:【最新版】Web媒体 公式ソーシャルメディアフォロワー数ランキング(2019年3月)

2:人気ブロガーに聞く、生活者に愛されるSNSマーケティングの極意

3:「マツキヨ」の事例から学ぶ、既存市場の競争軸を変えるブランド戦略とは~生活者へのブランドイメージを浸透させるPR戦略~