PR BLOG

PRブログ

- 2019年10月18日

- セミナーレポート

PR視点で社会課題を紐解く―市場創造に必要なファクトの作り方とは

次々に創刊される多種多様なメディアや、ソーシャルメディアの普及で高まる個人の発信力。生活者とのコミュニケーション手法が複雑化する昨今、新規顧客層の開拓や新市場創造に課題を感じるマーケティング担当者・PR担当者は少なくありません。

今回は株式会社YRK andと共同開催したセミナー「潜在顧客層の開拓のための、ブランディング最前線」より、ビルコム株式会社のパートでご紹介した、ロイヤルユーザーを逃さず、新規顧客・新市場を創造するためのポイントをお届けします。

登壇者

ビルコム株式会社・長沢美香

SP業界からPR業界へ転身し20年以上に渡り企業のブランディング、マーケティングに従事。toCでは旭化成ホームプロダクツ、旭化成ホームズ、マツモトキヨシ、toBでは専門商社、人材関連企業等、大手企業を中心としたコンサルティングチームを統括。メディアが多様化するなかで、単なるメディア露出増加だけではなく、コーポレートブランディング、SOEPメディアを統合し、経営課題を解決するPRコミュニケーションを設計している。

新規顧客・新市場開拓のための3つのポイント

ビルコムでは、新規顧客を開拓するには3つのポイントがあると考えています。それぞれを詳しく見ていきましょう。

①社会的メッセージをつくる

なぜ社会的メッセージが必要なのか。それは、「企業が打ち出したいこと」と「生活者が求めていること」は異なるからです。生活者のインサイトはタイミングや時流によって変化するので、都度メッセージを変える必要があります。

ステップとしては、まず社会的背景を踏まえた上で、自社はどんなメッセージを伝えていきたいのかを検討します。そして、メディアに取り上げられ、生活者の間で口コミとして話題になるための、生活者に浸透しやすいことばを創っていきます。

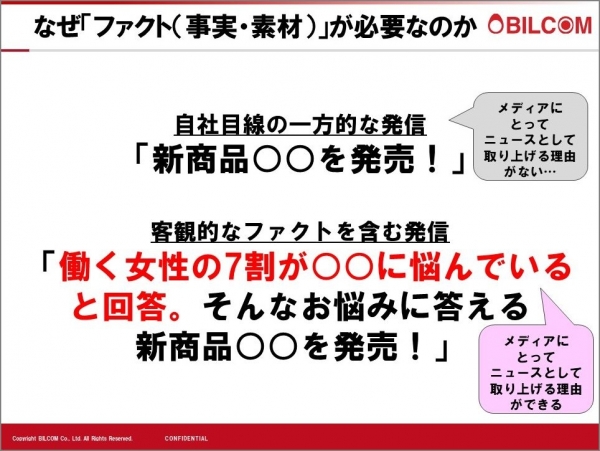

②ファクトをつくる

メディアは、読者・視聴者にとって有益な情報を発信します。ですので、企業目線の一方的な発信は、ニュースとして取り上げる価値がないと判断されてしまうことがほとんどです。しかし、そこに客観的なファクト―例えば調査データやユーザーインタビューなどが入ると、生活者のためになる情報としてメディアから認識してもらえる可能性が高くなります。

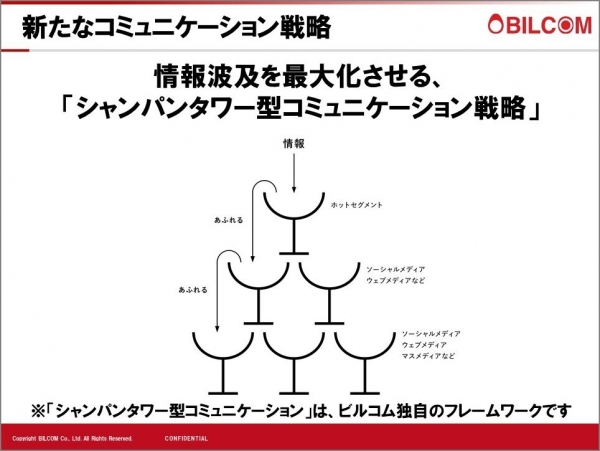

③シャンパンタワー型コミュニケーション設計

メディア環境の変化によって、コミュニケーション戦略にも新たな仕掛けが必要になっています。ビルコムでは、情報波及を最大化させるためのフレームワークの一つとして「シャンパンタワー型コミュニケーション」を活用しています。

このフレームワークでは、ブランドや商品に対して熱量の高い「ホットセグメント」と呼ばれる人たちにまず情報を注ぎ込み、ソーシャルメディア、Webメディア、マスメディアと、次々に下層のグラスに情報を溢れさせていきます。

ソーシャルメディア時代においては口コミや共感が大きな影響力を持ちますので、コアファンを見定めて情報の着火点をつくることが、キーポイントの一つになります。

新市場創造の事例①:パナソニック「戸建て住宅用宅配ボックス COMBO」

パナソニックの、戸建て住宅用の荷物受け取りボックス「COMBO」。インターネット通販や共働き世帯の増加によって、宅配便の再配達が社会課題として認識されるようになる中、パナソニックはファクトを巧みに使ったコミュニケーション活動を展開していました。

社会的メッセージ:「宅配便の再配達」がないまちをつくろう。

再配達の多さが社会課題として叫ばれていることから、『「宅配便の再配達」がないまちをつくろう。』というメッセージがPRの軸に置かれていました。

ファクト①:実証実験で、メディアフックとなる信頼性のある数値データを取得

パナソニックは、福井県では共働き率日本一のあらわ市、京都府では日本一学生が集中する京都市、東京都では子育て世帯が多い世田谷区で実証実験を行います。それぞれの実験では、「再配達率が●%減少した」「●%以上が受け取りストレスを実感した」「CO2排出量が●%削減された」など、数字を使って結果をわかりやすく表示しています。

(参考)「宅配便の再配達がない」まちをつくろう。宅配ボックス実証実験(パナソニック)

宅配ボックス実証実験「京(みやこ)の再配達を減らそう!プロジェクト」

また、実証実験の結果をお知らせするプレスリリースには「再配達のさらなる削減に必要な点」や「今後の製品課題」が明記されており、パナソニックが社会課題に本気で向き合っていることがうかがえます。

パナソニック「宅配ボックス実証実験」最終結果報告

https://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/06/jn170608-1/jn170608-1.html

このファクトをフックに、パナソニックは多数のメディア掲載を獲得。商材が解決しうる社会課題が大きければ大きいほど、メディアや生活者に与える影響も大きくなることがうかがえます。

<掲載された記事の一部>

IT media NEWS「再配達率3分の1に 宅配ボックスをアパートに設置 パナソニック」2018/3/20

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1803/20/news079.html

@DIME「日本の宅配業界を救う「宅配ボックス」の存在」2017/11/19

ファクト②:ソーシャルメディアキャンペーンで、生活者の生の声を収集

世田谷区の実証実験とともに行われた「子育て家族の“ウケトレネーゼ”を救え!」キャンペーン。宅配便を受け取れる時間が少ない、子育て世帯の心の声をリツイートすると、抽選でAmazonギフトカードがもらえるというもの。「ウケトレネーゼ」というキャッチーな言葉はソーシャルメディアとも相性がよく、SNSの投稿が増加します。

Panasonicの「すむすむ」様( @sumai_panasonic )のウケトレネーゼを救え リツイートCPにてAmazonギフト券をいただきました

— RYOKA (@tokotoko_kekke) February 28, 2019

核家族&共働きの我が家。

不在票が入っている時は配達員さんに申し訳ない気持ちでいっぱい

なので!!宅配BOXの設置も検討中です

この度は、ありがとうございました pic.twitter.com/q1f7F73Yj0

*当選報告*

— くみ (@kururincho) February 28, 2019

Panasonicの「すむすむ」(@sumai_panasonic )様の『ウケトレネーゼを救え リツイートプレゼントキャンペーン』に当選し、Amazonギフト券(¥5000)が届きました

大切に使わせていただきます❣️

ありがとうございました pic.twitter.com/yypFGXLY2Y

ファクトをもとにした社会課題の問題提起、そして、SNSで拡がりやすいキャッチーな言葉でメディア・生活者の注目を集めることに成功。アーンドメディアとソーシャルメディアでの話題化を実現した好事例でした。

新市場創造の事例②:「注文をまちがえる料理店」

当時NHKの局員だった、株式会社小国士朗事務所 代表取締役の小国士朗さんが発起人となったプロジェクトです。“ホールで働く従業員は全員認知症の方”という新しい発想のレストラン。ときどき注文を間違えるかもしれないけれど、「ま、いっか」とおおらかな気分で認知症への理解を深めてほしい、という想いが根底にあります。

社会的背景:認知症患者の増加とネガティブイメージ

医学の進歩で寿命が伸びたことなどが要因となり、認知症になる方が増加しています。それにも関わらず、認知症に対する世の中のイメージは良いとは言いきれない状況です。三重県の調査によると※、「認知症の人が偏見を持ってみられる傾向にあると思うか」という問いに対して、「ある」「どちらかといえばある」と答えた方は全体の8割にものぼりました。

「社会課題は社会受容の問題でもある」そう語る小国さんは、たとえ認知症の従業員が注文を間違えてしまったとしても、間違えたことを一緒に楽しむ新しい価値観を発信したいと考え、このプロジェクトを立ち上げました。

※出典:三重県「認知症に対する理解について」に関するアンケートの実施報告について(平成21年)

ファクト①:イベント時にアンケートを実施

まず、都内でプレオープンイベントが実施されます。スタッフの練習を兼ねたイベントでしたが、参加した方のTweetがきっかけで大きな話題を呼ぶことに。YAHOO! ニュースでもイベントの様子や小国さんのインタビューが掲載され、Twitterでも多くの方にリツイートされています。

YAHOO!ニュースJAPAN 注文を「忘れる」料理店 ふしぎなお店が目指すものは 2017/6/4

https://news.yahoo.co.jp/byline/mamoruichikawa/20170604-00071670/

認知症の方々が注文を取る「注文を間違える料理店」。

— yasuko matsuoka (@yasuko_matsuoka) June 4, 2017

間違って違うメニューがくるかもしれないワクワク感を、私も感じてみたいな。

誰にとっても、明日は我が身だし、寛容でありたい。https://t.co/y1A4ZGEQLl

また、来場者にアンケートを実施することで、数字と参加者の生の声というファクトをつくり、メディア掲載の機会をさらに創出しています。

withnews「注文をまちがえる料理店」一般にも! 間違えても笑顔絶えない空間 2017/8/7

https://withnews.jp/article/f0170807004qq000000000000000W02h10401qq000015697A

そして、いよいよ行われた一回目のイベントには、プレオープンの前評判もあり、国内外から数多くのメディアが参加します。その後、「注文をまちがえる〇〇」は日本のみならず海外にも拡がり、世界中から熱い注目を集めることとなりました。

週間女性PRIME ホールスタッフは全員、認知症――海外からも注目の「注文をまちがえる料理店」2017/9/28

ファクト②:イベントの様子を収めた動画を制作

イベント後に制作された動画には、認知症のスタッフとお客さんが和やかにコミュニケーションをとる姿が収められていますが、単にイベントの様子をまとめた動画ではありません。認知症患者が増えているという現状や、来店したお客さんのアンケート結果を数字で見せるなど、このプロジェクトが行われるべき意義と結果を明示しています。

" 注文をまちがえる料理店 " 2018 レポートムービー

結果:カンヌライオンズでシルバーを獲得

大きな社会課題を背景にした「注文をまちがえる料理店」は、ネットの口コミが話題を呼び、Webメディア、マスメディアへとシャンパンタワー型に情報が拡がっていきました。

結果的にこのプロジェクトは、世界的な広告賞の1つであるカンヌ・ライオンズ・クリエイティビティ・フェスティバル2019のDesign部門で、シルバーを受賞します。また、日本でも「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」において、マーケティング・エフェクティブネス部門のグランプリを受賞するなど、国内外から高い評価を得ました。

認知症に対する理解を深め、間違えることさえも「ま、いっか」と楽しんでしまう企画性やデザインが評価されたということです。

(参考)Forbs JAPAN「注文をまちがえる料理店」のこれまでとこれから 2017/06/22

まとめ

社会に必要とされるメッセージとの連動、そして、それを客観的に伝えるためのファクトづくり。この2つが土台にあると、シャンパンタワー型のコミュニケーションによる情報波及を大きくすることが可能になります。特に、新しい市場を創っていくには、メディアや生活者に新しい価値観を理解し、共感してもらえるだけの理由がなければなりません。ビルコムには、新商品や新プロジェクトのみならず既存商材でも新市場を創造してきた多数の実績があります。PRに関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

(書き手・ビルコム株式会社 高橋)

★この記事を読んだ方にオススメの記事はこちら

1:新市場を創造するPR戦略とは ― 【第一回】競争軸の転換編

2:新市場を創るPR戦略とは ― マンダム「GATSBY」の“視線耐性”プロジェクトを紐解く

3:企業コラボの意義って?デジタル×オフラインPR戦略の事例から学ぶ意義とメリット