PR BLOG

PRブログ

- 2017年09月15日

- PRノウハウ

PRとは?広告との違いと最新の業界事情

みなさんは、「PR」という言葉を聞いて、なにを思い浮かべますか?

一番身近なのは、就職活動などのときに使う「自己PR」の「PR」でしょうか。

今回の記事では、PRの定義や、広告との手法・考え方の違い、マーケティング業界の最新潮流などを書いていきたいと思います。

Photo by Štefan Štefančík on Unsplash

そもそもPRとは?

PRとは「Public Relations(パブリック・リレーションズ/公衆との関係構築)」の略で、ある組織と、そのステークホルダーとの望ましい信頼関係を構築することを指します。

日本パブリック・リレーションズ協会によると、PRの機能は下記のように定義されています。

① 社会との共生を図る

② 企業の社会的認知(コーポレート・レピュテーション)を促進する

③ 社会からの企業への要望を聴く

④ 自社を取り巻く社会・経営環境を把握する

⑤ 企業文化の構築・改革を図る

⑥ 以上の活動によって業績の向上に寄与する

出典:日本パブリック・リレーションズ協会「パブリックリレーションズとは」

ただ、マーケティング業界では、「PR」という言葉を、「メディアなどの第三者を通じた情報発信により、企業・ブランド価値や商品の売上向上に貢献する活動」という意味合いで使うことも多く、これを「狭義のPR」と呼ぶこともあります。

広告とPRはどう違う?

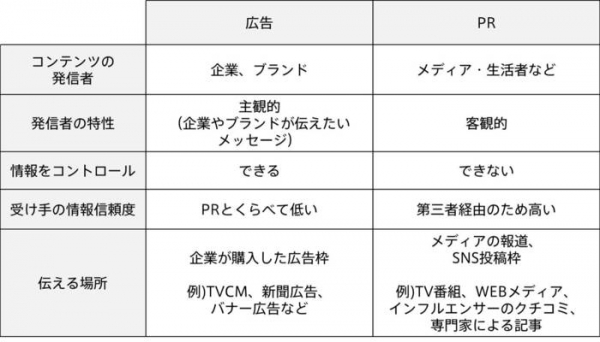

では、PRは広告とどのように違うのでしょうか。大きな違いは、情報の発信者にあります。

広告の場合は、情報の発信者が広告主(企業)であり、企業やブランドが伝えたいメッセージを生活者に向けて直接伝えます。一方で、PRの場合は、第三者(メディアや消費者など)が発信者であり、客観的な視点でメッセージを発信します。

主な違いをまとめると、下記のようになります。

広告とPRの違いを、人間関係に置き換えてみましょう。

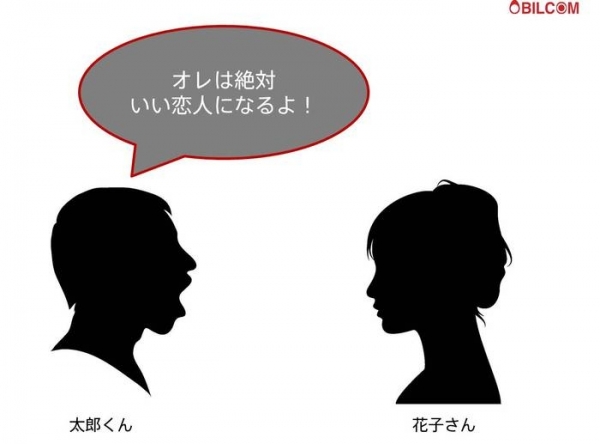

太郎くんが花子さんに、自分と付き合うべきだとアピールするとき...

■広告の場合

太郎くんが花子さんに直接、「オレは絶対いい恋人になるよ!」と主張します。

■PRの場合

太郎くんと花子さんの共通の友人を通じて、「太郎くんはきっといい恋人になると思う」という情報が花子さんに伝わります。

広告のように直接自分をアピールできれば、伝えたい情報が相手にしっかり届きますが、自己アピールの激しさから、花子さんに「ドン引き」されてしまうリスクも高まりますし、PRのように友人を通して評判が伝われば花子さんには信用してもらいやすいものの、太郎くんが本当にいい人でなければ、よい評判を伝えることはできません。

このように、伝える内容は同じでも、情報の発信者が違えば、伝わり方も違います。

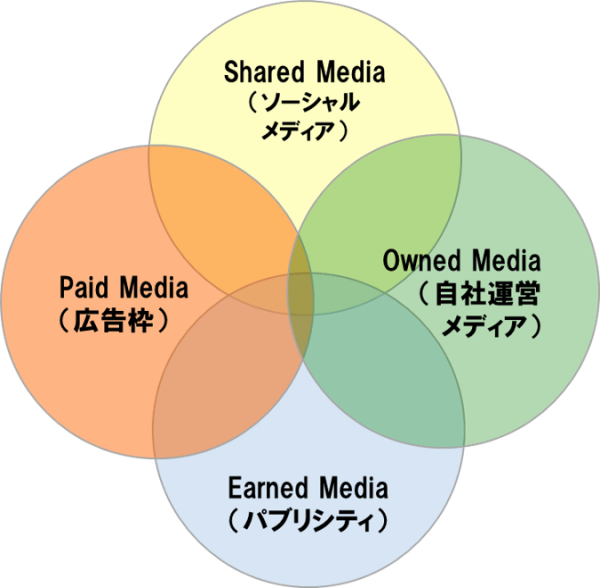

また、メディアの4つの区分のうち、PRと広告が担う領域を定義すると、下記のようになります。

Paid Media (=広告)

Earned Media (第三者メディアを通じた報道=PR)

Shared Media (ソーシャルメディア)

Owned Media (自社メディア)

ただ、現状、もはや「広告=Paid Media」のみ、「PR=Earned Media」のみに留まっていません。ソーシャルメディア上で影響力のある個人を起用したインフルエンサーマーケティング、オウンドメディアの運用など、広告・PRともに、メディア区分にとらわれないコミュニケーションが行われるようになっています。

(2019年8月15日追記)

近年は「PESO」に代わり、その影響度の順番に「SOEP」と並び替えて表記されることも多く、ソーシャルメディアとオウンドメディアの重要性が高まっています。その背景にあるのは、生活者のデジタルシフトです。情報収集経路が複雑化している中では、これまで以上に全てのメディアを戦略的に統合したコミュニケーションが求められています。

インフルエンサーマーケティングと"ステマ"

InstagramをはじめとするSNS上で、インフルエンサーから商品のPRをしてもらうインフルエンサーマーケティング。

PRをしたい本人・商品の発売元が「これはいい商品だよ」と伝えるのではなく、第三者であるインフルエンサーから伝えてもらうことで、広告らしさを軽減させ、PR的にオススメすることができるため、近年多くの企業が取り組んでいます。

ただし、企業からインフルエンサーに対し、商品のPRを金銭の授受により依頼をしているため、「PRと広告」の比較でお伝えした「第三者メディアを通じた報道(金銭の授受は発生していない純粋な記事化)」とは状況が異なります。

あくまでも「金銭の授受」が発生しているため、広告的要素を含んでおり、投稿の最後に「#PR」とつけることが必須である、など、その投稿が「依頼されたものである」ことを明示することが義務付けられています。

「WOMマーケティング協議会」でも、こうしたインフルエンサーマーケティングの広がりをうけ、2017年4月にクチコミマーケティングに関するガイドラインを5年ぶりに改定しています。

<関係性明示について>

関係性明示の原則について、「WOMマーケティング協議会」はクチコミマーケティングに関するガイドラインへ

- ①主体の明示

- ②便益の明示

例えば「A社から謝礼をもらってソーシャルメディアに投稿している」場合、

- ・A社(主体)

- ・謝礼をもらっている(便益)

第三者からの発信、いわゆる「口コミ」は、広告よりも信頼性が高いと捉えられるため、その心理を利用した、インフルエンサーと広告主の関係性を明示していない投稿(消費者に宣伝と分からないように宣伝すること)=ステルスマーケティング が一時的に増加しました。

しかし、ステルスマーケティングの存在自体の認知度が高まった現在では、ステルスマーケティングを実施した企業・ブランドが一気に信用をなくすという事象も発生しています。

インフルエンサーマーケティングにおいては、ブランド毀損に繋がらないための投稿ガイドラインを策定したり、 インフルエンサーへの商品勉強会でブランドの理解を高めたうえで投稿を促すなど、広告主からの一方的な投稿依頼から、商品理解を前提とした投稿促進へと変わってきています。

※当社が手がけたインフルエンサーマーケティングの事例はこちらからご覧いただけます。

▼マンダム「バリアリペア」の統合型PR ― ミレニアル世代の新習慣定着を促進

▼『インフルエンサーのブランド愛を育てて成功へ。老舗「辻利」のインフルエンサーマーケティング』

PR会社と広告代理店...エージェンシーに差がなくなってきた!?

コミュニケーション手法の多様化により、PR会社と広告代理店の境界は、どんどん曖昧になってきています。クリエイティブエージェンシーや広告制作会社が広告代理店やPR会社のような機能を果たすこともあります。

企業のマーケティング目的達成のために、各社が様々な手法を組み合わせるようになったのです。このように、一貫性を持って様々なマーケティング手法を組み合わせることをIMC(=Integrated Marketing Communication)といいます。

広告的な考え方・PR的な考え方

手法や情報伝達をするための媒体は、広告代理店もPRエージェンシーも近しくなってきていますが、コミュニケーションの考え方においては、「広告的な考え方」と「PR的な考え方」は少し異なります。

冒頭で述べたPRの機能のひとつに「企業文化の構築・改革を図る」があるように、PRは、企業や商品の中にある「ファクト」を見つけ、または開発し、それを生活者や社会の文脈に合わせて伝達していきます。

一方で、広告は、多くの人が見ているメディア枠に掲載し、注目してもらうことが出発点です。そのため、クリエイティブでどれだけ多くの生活者を魅了できるかが勝負どころとなり、自然と、フィクションを交えた表現が多くなってきます。

最近では、「PRファースト」という考え方がマーケティング業界全体に広がりつつあります。これまで、コミュニケーションを考える際、まずは広告やコンテンツといった予算規模が大きい部分の企画を決め、それをどうPRでも伝えていくかを考える、という順番が一般的でした。

ですが、「PRファースト」なコミュニケーションの場合は、社会や生活者の話題に、どう企業の持つ「ファクト」を結びつけていくか、といった「PR的な」考え方のもとで、広告やコンテンツを作っていきます。

どれだけ表現を飾っても、インターネット上のクチコミで実態が明らかになってしまう現代には、「ファクト」ベースなPR的コミュニケーションが有効なのです。

この「PRファースト」の考え方は、広告やPRといったコミュニケーションだけでなく、商品開発や人事制度、事業戦略にも応用できる、間口の広い概念です。ファクトをベースに、世論・メディア・顧客視点で考えていくことで、より人々に受け入れられやすいものになるのです。

「PR会社」とは?ニーズに合わせた選び方は?といった内容を、こちらの記事で解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

★この記事を読んだ方にオススメの記事はコチラ

1:はじめて広報・PR担当になった皆さまへ-新人広報が身につけたい5つのスキル

2:新市場を創るPR戦略とは ― マンダム「GATSBY」の“視線耐性”プロジェクトを紐解く

3:ニュースになるプレスリリースの書き方とは?~広報の基本であるプレスリリースを、より効果的なものにするポイント~